Pubblichiamo oggi un racconto dello scrittore giornalista messicano Naief Yeyha, tratto dalla raccolta Historias de mujeres malas, pubblicato da Plaza & Yanés. La traduzione è di Raul Schenardi.

Pubblichiamo oggi un racconto dello scrittore giornalista messicano Naief Yeyha, tratto dalla raccolta Historias de mujeres malas, pubblicato da Plaza & Yanés. La traduzione è di Raul Schenardi.

«L’offensiva di Natale»

di Naief Yeyhah

traduzione di Raul Schenardi

Era la notte di Natale, non c’era niente di più appropriato per finire un’annata grama che andare a mangiare il tacchino da mia sorella e da quello spaccone di mio cognato. Ero senza lavoro da sei mesi, mia moglie se n’era andata, voleva divorziare ed era incinta del mio amico Efraín. Mia sorella aveva insistito perché non passassi la serata da solo. Non avevo voglia di ascoltare le fanfaronate di mio cognato sui suoi affari e le sue conoscenze, ma mi passò per la testa l’idea meschina che, oltre alla cena gratis, magari mi avrebbe proposto un lavoro. Ero veramente disperato.

Arrivai di buon’ora all’appartamentino dei miei parenti. L’albero natalizio e le decorazioni rendevano ancora più opprimente e claustrofobica la pesante atmosfera che sovrastava l’arredamento. Poche volte ho visto una tale densità di statuette di porcellana, metri quadrati di velluto e apparecchi elettronici in così poco spazio. I miei nipoti uscirono dalla loro stanza e appena videro che ero arrivato a mani vuote fecero dietrofront e scomparvero dietro la porta senza dire una parola.

Mio cognato m’invitò ad accomodarmi in salotto e senza chiedermi cosa volessi bere mi versò una Coca-Cola e rum. Lui beveva whisky, e immagino che in questo modo intendesse dimostrare la sua posizione di superiorità.

«Ho sentito che sei ancora disoccupato», esordì, interrompendo la frase con una lunga boccata al sigaro.

Annuii. Avrei voluto accendere una sigaretta per nascondermi la faccia con il fumo.

«Come sai, ho affari un po’ dappertutto e proprio adesso un tipo che conosco ha un’impresa e sta facendo dei lavori per l’esercito».

In cucina cadde qualcosa di molto grosso e il fracasso fece tremare il pavimento. Mia sorella cominciò a insultare la domestica. Mio cognato si alzò in piedi, domandò gridando che cazzo succedeva e senza attendere una risposta mi guardò fisso, mentre mi puntava contro l’indice.

«Se ti interessa, posso trovarti un lavoro».

«Sì, certo che m’interessa».

Si avviò verso il telefono. Fece un numero e chiese di parlare con l’interno 4117. Non riuscii a sentire cosa diceva perché mia sorella, in preda a una crisi isterica, stava urlando che in quella casa doveva fare tutto, ma proprio tutto, da sola.

Riagganciò il ricevitore e tornò da me.

«Già fatto, il lavoro è tuo, però cominci subito». Per poco non mi cadde il bicchiere.

«Adesso? È stato così facile?»

Immaginai che fosse uno stratagemma per liberarsi di me in quella serata, che per lui era importante.

«Sì, devi andarci adesso. Non si può fare altrimenti, qualche inconveniente ci doveva pur essere. Certo, se non ti va, richiamo e non se ne fa niente».

«No, va bene. Che lavoro è? Devo fare il cameriere a una cena natalizia, il guardiano notturno, Babbo Natale…?»

«Qualcosa del genere, poi vedrai. L’importante è che ti presenti subito. Non preoccuparti, è un lavoro facile. Peccato per l’ora, e che non possiamo averti con noi questa sera, ma con l’esercito è sempre così. Lo sai, loro non hanno orario».

Pensai che avesse ragione. In ogni caso le sue risposte erano sempre così stupide che non valeva la pena continuare a fargli domande. Ce n’era solo una che dovevo fargli.

«Dove devo andare?»

«Non preoccuparti. Passano a prenderti».

Cominciarono a tremarmi le gambe. Mia sorella uscì dalla cucina e lui le comunicò che non mi sarei fermato a cena. La notizia non parve sorprenderla o dispiacerle. Non domandò neanche perché. Ordinò semplicemente alla domestica di togliere il mio posto a tavola e mi offrì un panino al prosciutto, così non me ne sarei andato a stomaco vuoto. Mio cognato mi tolse il bicchiere di mano.

«Meglio se smetti di bere, lo sai, i militari sono piuttosto severi in queste cose».

Non sapevo quanto potessero essere severi, comunque ubbidii. Restammo in silenzio. Mio cognato si affacciava di continuo alla finestra decorata con neve artificiale; àticileF, si poteva leggere dalla mia posizione. Dalla cucina arrivava un buon odore. Stavo guardando lo sfarfallio intermittente delle lucine del finto albero di Natale e cercavo d’indovinare dove potesse essere mia moglie in quel momento, quando la domestica mi allungò un panino e una bibita. Mangiai in silenzio.

«Sono già qui» sbottò mio cognato. «Sbrigati, lo sai come sono, non bisogna farli aspettare».

Lasciai metà panino nel piatto. Mio cognato mi prese per un braccio e mi trascinò alla porta. Non feci nemmeno in tempo a salutare mia sorella. Scendemmo in fretta le scale. Di fronte all’ingresso, in doppia fila, era parcheggiata una jeep verde. Mio cognato parlò con uno dei soldati, ma non so di preciso cosa gli disse. Quello mi ordinò: «Salga sull’unità».

Mi sentivo come se mi avessero arrestato. Non ero mai stato arrestato, ma immaginai che la sensazione dovesse essere quella. Mio cognato mi salutò, mi raccomandò di non fargli fare brutta figura, e ci mettemmo subito in marcia.

C’era parecchio traffico e procedevamo lentamente. Il viaggio mi sembrò interminabile. Abbandonammo i viali per infilare una serie di strade strette che la jeep percorreva a tutta birra. Non so come, arrivammo a un campo militare nei dintorni della città. Faceva freddo, battevo i denti, avevo le mani intirizzite e mi facevano male le ginocchia. Quando vidi il cartello del campo, per la prima volta da tanto tempo pensai alla guerra.

La guerra era iniziata anni prima. Nessuno sapeva bene cosa succedesse al fronte. La copertura della stampa era sporadica, incompleta e molto tendenziosa. Di fatto, i reporter che non si adeguavano alla versione ufficiale scomparivano, o venivano misteriosamente uccisi dalle forze ribelli. Dopo tutto, io non conoscevo nessuno che fosse stato in guerra, né mi ero mai sentito minacciato dalla guerriglia. La vita continuava come sempre, e nessuno prestava attenzione agli eventuali allarmi o alle simulazioni che si svolgevano ogni tanto. In quella notte di Natale, però, mi trovavo di fronte per la prima volta un simbolo inequivocabile della guerra: un campo militare fervente di attività. C’erano soldati che correvano da una parte all’altra, in lontananza scorgevo piste di atterraggio, elicotteri in volo, stava atterrando un aereo enorme, un alberello natalizio argentato si reggeva a malapena su un piedistallo metallico in un angolo della sala d’attesa deserta dove mi fecero accomodare. C’era un odore spaventoso.

«Aspetti qui», mi disse un tenente o un sergente o qualcosa del genere.

Poco dopo un altro militare si affacciò a un uscio. Aveva in mano dei documenti.

«Lei è…», cercò di pronunciare il mio nome ma gli uscì solo un grugnito.

Annuii e dissi il mio nome.

«Venga con me», ordinò.

Raggiungemmo quello che sembrava un enorme capannone. C’erano montagne di sacchi di plastica nera.

«Lei che lavoro fa?», mi domandò camminando due passi davanti a me.

«Scrivo copioni cinematografici».

«Sa già in che cosa consiste il lavoro, vero?», aggiunse senza fare caso alla mia risposta e senza fermarsi.

Stavo per rispondere che non ne avevo la minima idea, che il lavoro me l’aveva trovato mio cognato e mi aveva detto che dovevo presentarmi subito, ma senza spiegarmi un bel niente. Mi interruppe, il mio racconto non gli interessava affatto.

«Come lei sa, in ogni guerra ci sono delle vittime. Sfortunatamente, questa non fa eccezione. Abbiamo perduto delle vite umane, e il minimo che possiamo fare per ricompensare l’impegno patriottico delle nostre eroiche truppe è inviare le salme alle rispettive famiglie, in modo che possano trascorrere una ricorrenza tanto importante vegliando i loro cari».

In quel momento l’odore di cloroformio mi salì rapidamente al naso e mi scaldò la testa. In lontananza vedevo parecchi uomini chini su tavoli sui quali giacevano dei corpi nudi. Avevo davvero un gran bisogno di soldi, perciò non mi permisi nemmeno di trasalire.

«Le nostre truppe hanno subìto un duro colpo nel corso dell’offensiva di Natale scatenata dalle forze sovversive. Ci siamo visti nella necessità di assumere dei civili per farci aiutare in certi compiti. Il suo lavoro stanotte consisterà nello scaricare i cadaveri che arriveranno con gli aerei provenienti dal fronte, per il resto darà l’aiuto che le verrà richiesto».

«Scaricare cadaveri?», domandai senza riuscire a nascondere il mio orrore.

Non so se il militare mi sentì, in ogni caso non fece commenti. Si fermò davanti ad alcuni armadietti. Dopo avermi squadrato dall’alto in basso tirò fuori una tuta e me la diede.

«Si presenti all’incaricato per ricevere istruzioni».

Mi svestii lì sul posto e mi infilai la tuta. Era troppo grande per me, ma non dissi nulla. Mi rimboccai le maniche e arrotolai i calzoni. Misi i miei vestiti in un armadietto privo di lucchetto, con il presentimento che non li avrei ritrovati.

Arrivò un altro uomo con un fascio di documenti ancora più voluminoso, balbettava ed era strabico da un occhio. Mi condusse fino alla pista, dove due soldati ammucchiavano sacchi neri sul terreno dopo averli scaricati da un aereo. Il tizio mi indicò un muletto e disse che dovevo portare i cadaveri alla sala delle radiografie.

Non era facile sistemare i sacchi sul muletto, era stretto e cadevano in continuazione. Inoltre le ruote non giravano bene, e avanzare era faticoso. All’inizio provai un po’ di ripugnanza a toccare i sacchi gelidi: alcuni lasciavano gocciolare liquidi scuri. Dopo qualche ora che ci combattevo, non m’importava più di sporcarmi le mani. Cercavo di convincermi che in fin dei conti si trattava solo di sangue, acqua e fluidi corporei di gente uccisa da una pallottola o fatta a pezzi da una bomba, non mi avrebbero mica contagiato. Trasportai una dozzina di cadaveri scaricati da quell’aereo. Poi dovetti aiutare un grassone in borghese a estrarli dai sacchi per metterli nudi sul tavolo dei raggi X. Li avevano tenuti nel ghiaccio, e così, dopo un po’ che aprivo sacchi e tiravo fuori cadaveri, le mie mani erano gelate e mi facevano molto male. Chiesi al grassone se non era possibile procurarsi un paio di guanti come i suoi, ma non rispose nemmeno. Lui si occupava di etichettarli e di togliere le targhette. Immaginai che si trattasse di un procedimento per documentare le perdite, o qualcosa del genere. Dopo un po’, senza che gli avessi chiesto spiegazioni, il grassone disse: «Nei cadaveri a volte c’è nascosto del materiale esplosivo. Il mese scorso, durante una veglia, un corpo è scoppiato e ha ucciso tre famigliari. Allora è stata istituita e regolamentata questa routine».

L’operazione si complicava se il cadavere arrivava a pezzi o incompleto. Bisognava mettere un’etichetta a ciascuna parte del corpo, a volte graffandola direttamente sulla pelle. Fui molto sorpreso quando, aprendo un sacco, ci trovai una vecchia. Mi domandai che incarico avesse potuto svolgere al fronte. Ma non c’era tempo per queste cose. Avevo davvero bisogno di quel lavoro, perciò mi concentrai per fare bene quello che mi veniva chiesto. Misi la vecchia sul tavolo dei raggi X aspettando di vedere la reazione del grassone. Lui non fece una piega, le tolse la targhetta, la etichettò e attese che io la ritirassi.

Poi dovevo trasportare i corpi sui tavoli, dove li restauravano per renderli presentabili. Mentre trasferivo cadaveri da una parte all’altra, atterrò un aereo. Mi ordinarono di interrompere quello che stavo facendo per andare a scaricare. Fortunatamente, questa volta mi diedero una carriola invece del muletto. Una volta finito di spostare i sacchi appena arrivati, continuai a trasportare i cadaveri ai tavoli dove i lavoratori trapanavano, amputavano, ricucivano, truccavano l’epidermide morta. Rimasi imbambolato a guardare un tecnico – immagino che fosse tale – che estraeva le viscere a un uomo basso con la testa schiacciata. Uno dei tecnici sembrava piangesse ascoltando musica con il suo walkman, e cantava qualcosa che mi sembrò di riconoscere e che faceva più o meno così: se te ne vai, che ne sarà di me? se te ne vai, la lalala la la la. Un altro parlava urlando con quello che gli stava accanto e intanto vestiva un soldato che aveva appena finito di restaurare. Passarono diversi minuti senza che nessuno mi impartisse ordini, e così riuscii a osservare il procedimento lampo d’imbalsamazione.

Nonostante gli strati di trucco che coprivano le facce dei defunti, non si può dire che ce ne fosse uno dall’aspetto gradevole. Quello con la testa schiacciata appariva schiacciato anche se gli avevano dipinto le labbra e tappato le orbite vuote. Dubito che i genitori del soldato di cui restavano sette pezzi potessero apprezzare la grazia, l’originalità e l’ingegno con cui erano stati disposti nella bara. Aggirandomi fra i tavoli scoprii che avevano truccato il viso della vecchia e l’avevano infilata in un’uniforme. Domandai al tecnico cosa significavano le mostrine che le aveva messo.

«Era un capo».

«Questa vecchia era un capo?», domandai con una certa incredulità.

«Cosa dice qui?», rispose infastidito indicando un nome in un lungo elenco.

Sul documento imbrattato dal trucco riuscii a leggere la parola «capo». Non feci altre domande.

Il balbuziente strabico da un occhio mi toccò la spalla. Disse che non poteva ancora assegnarmi a un tavolo dove si restauravano i cadaveri, perciò per quella notte avrei aiutato a consegnarli ai famigliari. Dopo aver caricato sei bare nel retro di un furgone privo di finestrini, mi fecero segno di salire e di sedermi fra i defunti. Riconobbi subito una delle casse, era quella della vecchia promossa capo. Mancava poco all’alba. Dall’interno del furgone non potevo vedere la strada, ma non ne sentivo la mancanza. Intuii solo che questa volta non c’era traffico, dato che procedevamo velocemente. Ci fermavamo agli indirizzi segnati su un foglio in possesso di un soldato. All’arrivo, io aiutavo a scaricare la bara corrispondente e poi tornavo di corsa all’interno del furgone. Da lì sentivo i pianti e i lamenti dei famigliari a cui veniva consegnato il defunto. Il soldato ripeteva qualche frase di condoglianze, li invitava a firmargli una ricevuta e tornava al furgone per riprendere le consegne.

Quando arrivammo all’ultimo indirizzo, riuscivo a malapena a muovermi per il freddo. Scaricammo l’ultima bara e mi nascosi come al solito. Il soldato suonò il campanello. Qualcuno uscì sull’uscio e dopo un minuto sentii una donna che urlava: «No, per Dio, mio figlio no!»

«Suo figlio è morto da eroe al servizio della patria, signora», ripeté il soldato.

Altre persone uscirono di casa e si unirono ai lamenti. Di colpo però il pianto e le grida s’interruppero, sentii che discutevano con i soldati. Questi rispondevano di avere degli ordini e di non saperne niente. La discussione salì di tono, i famigliari sostenevano che c’era un errore.

«Non ci vede? Questo non è mio figlio».

«Noi eseguiamo solo gli ordini, signora. Le sarei molto grato se mi firmasse questa ricevuta, e se ha qualche reclamo da fare, lo presenti personalmente al campo militare numero 1».

Decisi di affacciarmi, per terra c’era la bara aperta, e in mezzo alla piccola folla che si era formata una signora anziana in pigiama sosteneva che quello non era suo figlio. Uscirono di casa anche dei vicini e nel giro di poco tempo il furgone era circondato da gente molto arrabbiata. Come immaginavo, nella cassa riposava la vecchia-capo. La donna non voleva tenersi il cadavere di una sconosciuta.

«Cosa me ne faccio io di questa morta?»

«Dov’è mio figlio?», urlava un uomo.

I soldati insistevano sul fatto di aver ricevuto degli ordini. Dopo un altro po’ di urla, un soldato disse che dovevano tornare alla base per chiedere nuove istruzioni. La signora anziana era rientrata in casa e dalla finestra ci chiedeva di togliere quella cosa dalla sua porta. Il soldato le spiegò che questo non era possibile, però avrebbero lasciato un incaricato. I soldati parlarono un istante fra loro. E vennero dritti da me.

«Lei resterà qui con questo defunto. Gli ordini dicono che non possiamo rientrare con dei cadaveri, perciò andiamo a chiedere istruzioni e torniamo».

«Non avete una radio per chiederle da qui?»

«No, siamo in guerra, c’è il rischio che le comunicazioni radio siano intercettate dai terroristi».

«E anche se intercettano questa conversazione? Non è mica un’informazione strategica».

«Lei non è un militare, quindi non capisce niente di regolamenti e strategie. Ad ogni modo, la cosa non si discute: lei resta qui».

Dissi che non mi sembrava una buona idea, ma non mi diedero retta. Salirono sul furgone e mi lasciarono lì. Chiusi la bara dopo aver dato un’altra occhiata al viso sciupato della vecchia, un po’ mascherato dal trucco. Se ne andarono anche gli ultimi curiosi. Spinsi la cassa contro il muro in modo che non impedisse il passaggio sul marciapiede e mi ci sedetti sopra per aspettare. Mancava poco all’alba. Faceva un gran freddo, mi rialzai, camminavo in cerchio, saltellavo e tentavo di scaldarmi le mani sfregandole rapidamente. Ero stanco. Mi ricordai di mia moglie, ma mi sforzai di allontanare la sua immagine dalla memoria. Avevo un gran bisogno di lavorare, o almeno che mi pagassero le ore di lavoro fatte, ma non ce la facevo più, avevo le dita viola, respiravo a stento e la tuta non mi proteggeva dal freddo di dicembre. Pensai che sarei morto congelato sorvegliando un cadavere abbandonato. Passava qualche auto. Non avevo la minima idea di dove mi trovassi. Presi a camminare in una direzione qualsiasi e cercai la strada per tornarmene a casa.

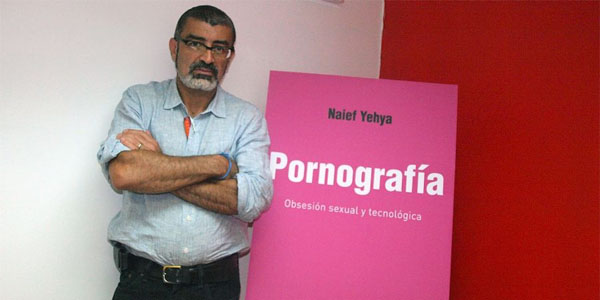

Naief Yehya è uno scrittore e giornalista messicano di padre siriano e madre libanese, nato a Città del Messico e residente a New York, o meglio, come ama dire, nella Repubblica Popolare di Brooklin. È ingegnere ma, come il connazionale Jorge Ibargüengoitia, ha scelto la scrittura, pur senza condividere una smisurata passione per la «repubblica delle lettere». Ha pubblicato raccolte di racconti, romanzi – La verdad de la vida en Marte, Camino a casa y obras sanitarias – e diversi saggi: Pornografía. Sexo mediatizado y pánico moral, Guerra y propaganda e El cuerpo transformado. Collabora con La Jornada Semanal, dove tiene una rubrica sugli effetti sociali delle nuove tecnologie.

Condividi