Il Cile sarà il paese ospite al prossimo Salone del libro di Torino, ma chi si aspettasse novità e rivelazioni resterà deluso. Gli invitati di riguardo infatti sono Isabel Allende, Marcela Serrano, Luis Sepulveda, Alejandro Jodorowsky… e tra gli omaggi gli immancabili Pablo Neruda e Gabriela Mistral. A cui si aggiunge – vero esule in questa lista – il nome di Roberto Bolaño. Sembra che gli scrittori cileni siano condannati a diventare bestseller o a non esistere proprio per l’Italia.

Un po’ controcorrente, cercheremo di presentarvi per l’occasione alcuni scrittori cileni – forse meno presentabili in società – che ci piacciono di più. E cominciamo con Juan Agustín Palazuelos, che ci viene presentato da Fabrizio Gabrielli.

di Fabrizio Gabrielli

Sepa Moya quien hizo las estrellas.

A lo mejor el sol es una mosca

A lo mejor el tiempo no transcurre

A lo mejor, la tierra no se mueve

(Nicanor Parra)

A un certo punto gli era venuto pensato un calembour: stai a vedere che la migliore compagnia per una cane sciolto come me non sia un cane al guinzaglio. E allora aveva preso un bastardino, musetto grazioso, gli aveva messo nome Moya, come quel verso di Nicanor Parra, “sepa Moya quién hizo las estrellas”. Se lo guardava e gli sussurrava hai capito il destino che ti combina, guarda quanto siam belli noialtri due, nobili senza lignaggio.

Lo portava a passeggio per il quartiere signorile di avenida Cristobal Colón, la mattina, e alle riunioni dei nuovissimi la sera.

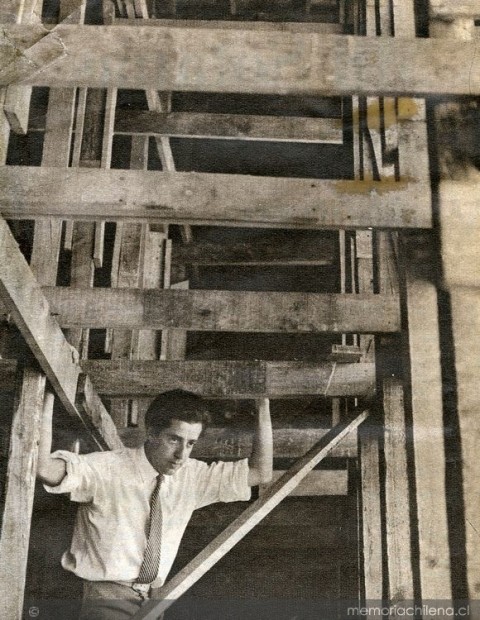

Di Juan Agustín Palazuelos si diceva, a fasi alterne, che fosse un megalomane, un tipo pedante; brillante, sì, colto, certo, però vuoi mettere tutti quegli eccessi? Se lo porteranno nella tomba. Un drogato, ecco cosa. Un freak, che gira per le strade di Santiago con un cappotto sdrucito e i capelli lunghi, sempre a discutere e litigare di tutto con tutti, il più maledetto quand’erano già giorni buoni per essere dei maledetti.

Si era laureato in diritto alla “U”, poi aveva trascorso due anni negli Stati Uniti grazie a una borsa di studio. Nel ‘58 aveva fatto ritorno in Cile e s’era messo a studiare Filosofia e Lingue Classiche all’Istituto Pedagogico. Voleva fare lo scrittore, abbandonare la carriera da avvocato. Lo aveva detto ai genitori, che avevano accolto la decisione con stupore e timore a un tempo. Come sarebbe a dire lo scrittore? Perché, è un lavoro?

Nel ’62 si era trasferito a Isla Negra, il buen retiro di Pablo Neruda. Ogni giorno prendeva il treno per Santiago, andava a lavoro; ma non scriveva per campare? Vero, al secondo lavoro: allestiva vetrine.

Il Cile è una lingua di terra troppo stretta, che basta una folata di vento per portare la sabbia del deserto nella marinatura del ceviche, figuriamoci a far circolare le voci nell’ambiente letterario. Era andata a finire che qualcuno doveva aver parlato di questo giovane irrequieto, che fumava una sigaretta dietro l’altra, conversatore tanto abile quanto riottoso, a José Donoso.

Pepe, che scriveva in quei tempi per la rivista Ercilla, ce l’aveva a cuore il futuro letterario della terra sua. Gli era venuto pensato di provare a riunire nel suo appartamento – una chiacchiera, qualcosa da bere, i libri – tutta una serie di giovani scrittori dal talento adamantino. Cercava un filo che li unisse, che li avvicinasse, il minimo comun denominatore, se ce ne fosse uno.

Scoprì che per esserci, c’era.

Era una generazione mica di scapestrati, quella, che condivideva atmosfere, ambientazioni e un’ambizione: svecchiare la lingua, portarla in strada, farle insudiciare i pantaloni di asfalto e aria pura.

Era una generazione mica di scapestrati, quella, che condivideva atmosfere, ambientazioni e un’ambizione: svecchiare la lingua, portarla in strada, farle insudiciare i pantaloni di asfalto e aria pura.

Avevano letto Hemingway, Salinger, Faulkner. Avevano stilato un canone, una norma, dischiuso una rivelazione: il linguaggio letterario poteva darsi una scrollata e liberarsi dall’amido e dalla brillantina; poteva scapigliarsi, inselvatichirsi, questo avevano capito. Che si poteva davvero scrivere come si parla.

C’era Poli Délano, che si chiamava così perché Neruda, quand’era poco più d’una prugna, l’aveva preso in braccio e aveva scherzato col padre sai che ti diventa questo ragazzino? Un polifemo, ti diventa, così aveva detto Neruda.

Poi Luis Dominguez e Christian Huneuus, Antonio Avaria e Carlos Ruiz Tagle; Carlos Morand e Mauricio Wacquez, allampanato, che si faceva fotografare con il suo primo romanzo sottobraccio, e poi faceva tutto il vergognoso.

C’era Antonio Skármeta, che giurava di non voler scrivere un romanzo manco morto. Non mi interessa, spiegava; è il racconto, la sua sintesi, le potenzialità emotive, è il racconto il genere che sento più vicino ai miei talenti.

E poi Juan Agustín, che accompagnava ogni parola con uno sguardo così profondo e puro e tagliente che ogni discorso ne usciva enfatizzato. Disquisiva di ogni cosa con passione, non sempre con coerenza, a volte trascendeva, e il suo affastellare immagini era pura art for the art’s sake. Dava come l’impressione di voler dire la sua su ogni argomento – sentimenti, politica, musica, arte – e di doverlo fare con una certa urgenza. Come se il tempo gli scorresse sotto il culo troppo veloce, vallo a capire.

Pepe aveva scritto un articolo pieno di giagulatorie per questo manipolo di sbandati. Aveva spiegato che le patrie lettere covavano in seno un ricettacolo di serpi che non aspettavano altro che mordere per sprigionare un veleno potente, lisergico, inibitorio.

La casa editrice Zig-Zag, l’avamposto dell’avanguardia letteraria cilena al tempo, aveva subodorato il potenziale esplosivo, e irrorato di kerosene le polveri. Facciamo che si organizzano le “giornate del racconto cileno”, avevano proposto quand’era il sessantatré; facciamo che tutta questa marmaglia di scrittori venti-trentenni, los novísimos o come dicono di chiamarsi, propongono le loro opere a una giuria, e poi vediamo che succede. La giuria: la giuria facciamola fare a quelli del Cinquanta, alla vecchia guardia, agli scrittori che Enrique Lafourcade ha reclutato per l’Antologia del Nuovo Racconto Cileno.

Se quello è il nuovo, aveva scritto Donoso: allora questi autori qua, che tra breve irromperanno nella scena letteraria stracciando ogni convenzione, ogni limite imposto, cosa sono?

Siamo los novísimos, aveva suggerito Juan Agustín Palazuelos.

E Donoso gli aveva intimato: giovanotto, vedi di calmare il tuo ego; dopotutto alla tua età Rimbaud aveva cambiato la poesia, così gli aveva detto.

Sì, certo, aveva risposto Juan Agustín: però considera che alla tua età a Camus avevano già conferito il Nobel.

Era andata a finire che ci si erano chiamati davvero, los novísimos.

Se gli Stati Uniti avevano William Burroughs, il Cile aveva Palazuelos.

Un dromomaniaco coi vizietti dell’acido lisergico, della marijuana, dell’eccentrico, della provocazione, tutte meravigliosi occupazioni che esercitava con un’ingegnosa passione da adolescente fluorescente. Si schermiva col dire che l’unico suo difetto era quello di dire sempre ciò che pensava. Anche se spesso finiva per snocciolare qualcosa di più, di quel che pensava.

Stando alla leggenda, sembra che certi pomeriggi si stringessero nelle loro DueCavalli con il pretesto di andarsene a Isla Negra a far chi-sa-che a Neruda, i nuovissimi. Ma l’entusiasmo si spegneva in un attimo, il luccichio che avevano negli occhi si faceva opaco come l’aura del mito che circonda l’eroe quando questo si scopre più umano di quanto sospettasse: e finivano quasi sempre sulla spiaggia, a guardare le onde rifrangersi sugli scogli e farsi di LSD. Stando alla leggenda: era sempre Palazuelos, quello che esagerava. E allora cominciava ad avere le convulsioni, a mordere qualsiasi cosa gli capitasse a tiro, entrava in una specie di lucida frenesia. E toccava sempre a Mauricio Wacquez e Josefina, la paziente e attraente fidanzata uruguagia di Juan Agustín, correre a comprare i calmanti alla prima farmacia aperta.

Ci voleva un’uruguagia per portare ordine nella sua vita sconclusionata, e un amico saggio. Josefina gli diede tre figli. A guardarli insieme sembravano davvero lontani i tempi in cui passeggiava con un cappottaccio sdrucito e la chioma al vento.

Per scrivere il suo primo romanzo ci aveva messo cinque anni. Scriveva, e poi correggeva con cura maniacale. Non aveva le fregole di pubblicare, subito. Aveva il convincimento che quando ti scegli la letteratura, come compagna di vita, il tempo magari riesci a non farlo trascorrere.

Di Según el orden del tiempo la critica aveva detto che era un’opera ricca d’immaginazione eppure seria, con un respiro ampio eppure a tratti pedante, pretestuoso: un’opera letteraria nel vero senso del termine, suggeriva Donoso.

Frasi corte, pungenti, ipotassi precisa e puntuale. Un bias leggermente proustiano, pervaso di un romanticismo triste, freddo, distante se vogliamo; e anche un viaggio tra i pensieri, i pregiudizi, l’arroganza, una certa dose di rabbia e di senso di colpa lasciato a germinare tra una virgola e l’altra, come i semi dei capperi tra le crepe delle rocce.

Según el orden del tiempo gli aveva consegnato le chiavi degli appartamenti di Nicanor Parra, di Donoso, di Ernesto Sabato. Li andava spesso a trovare, al guinzaglio l’irrinunciabile presenza di Moya. Quando si trovavano a pranzo insieme, con Violeta Parra, Moya le sfregava sempre il muso contro.

Il secondo romanzo, quello che avrebbe dovuto sancire la sua consacrazione, Molto presto per Santiago, era stato un insuccesso. Lo avevano accusato di essersi adagiato sugli allori. Di aver scritto una storia floscia, senza spina dorsale, approssimativa. Improvvisata. Data alle stampe molto, troppo presto.

Per riscattarsi s’era buttato anima e corpo sulla preparazione di un libro che si sarebbe dovuto chiamare Sillabario dell’abominevolezza: un dizionario di cose strane, alla maniera delle meravigliose occupazioni cortazariane. A chi glielo faceva notare rispondeva male: come sarebbe a dire Cortàzar, s’incazzava sempre molto. Mi ha anticipato, e allora?, si rammaricava.

All’alba di una domenica di luglio del 69 lo trovarono morto nel suo appartamento. Una crisi acuta di diabete se l’è trascinato ai campi elisi, aveva solo trentatré anni. Molto, troppo presto.

Era attesa in quei giorni, in libreria, l’uscita di una nuova edizione del suo primo romanzo, quello in cui a pagina tredici il protagonista condivide con il lettore qualcosa che ha scritto, anni prima, su un diario:

“Ho avuto l’impulso di esclamare come passa il tempo! Ma è una bugia. Il tempo non passa. Si blocca. Nel bene e nel male. Il tempo rimane là, per sempre”.

Condividi