Ricardo Piglia è uno degli autori argentini più riconosciuti e apprezzati della sua generazione. A pochi giorni dall’annuncio del Premio Ciutat de Barcelona, pubblichiamo un articolo del regista Andrés Di Tella su 327 cuadernos, il documentario che racconta i diari scritti da Piglia negli ultimi cinquant’anni.

In questo saggio, Di Tella ci racconta cosa ha significato dare corpo cinematografico ai testi di Respirazione artificiale e abbozza una teoria sulla fiction e sul documentario. L’articolo è tratto da Revista Anfibia, che ringraziamo.

di Andrés Di Tella

traduzione di Maria Cristina Cavassa

1.

Conobbi Ricardo Piglia trent’anni fa. Facevo il giornalista e stavo preparando un articolo sulle sceneggiature cinematografiche. Dopo aver registrato una lunga intervista, Piglia mi chiese la sbobinatura per revisionarla. Quando me la rese, era un’altra conversazione, anche se parlava delle stesse cose. Non l’aveva corretta. Aveva scritto una cosa nuova, totalmente diversa, riassumendo la chiacchierata in pochi tratti essenziali. Inoltre, aveva aggiunto una riflessione scaturita dopo il nostro incontro e un semplice aneddoto che sintetizzava in maniera ammirevole tutta la problematica della sceneggiatura. Non potevo crederci. Era il miglior resoconto possibile del nostro incontro ma mi restò il dubbio che fosse effettivamente l’intervista che avevo fatto io. In seguito fu pubblicato sul giornale non come un testo originale di Piglia, quale era, ma come una semplice intervista. Nessuno avrebbe pensato che era un’altra cosa. Per me si trattò di una lezione sulle possibilità del documentario.

Nella misura in cui sia possibile valutare da sé queste cose, direi che l’influenza di Piglia sul mio lavoro è stata costante, forse maggiore di quella di qualsiasi cineasta. Mi meravigliò da subito, da quando lessi la prima riga di Respirazione artificiale, il grande romanzo del periodo oscuro della dittatura argentina degli anni Settanta: «C’è una storia? Se una storia c’è, inizia tre anni fa…» Come può iniziare un romanzo senza sapere se c’è una storia! Bastò quell’incipit ad aprirmi una nuova prospettiva, un nuovo punto di partenza per raccontare una storia. Penso che si possano ancora percepire tracce di quella combinazione unica di riflessione dentro la narrazione, di piccole storie private dentro i grandi movimenti della Storia, nei miei film La televisión y yo e Fotografías. Billy Wilder, nelle sue memorie, racconta che attaccato sulla macchina da scrivere aveva un bigliettino con una frase: «Come l’avrebbe fatto Lubitsch?» Più di una volta, scrivendo un testo, quando mi sono trovato a definire una voce fuori campo per un film, a impostare un racconto, a pensare a come sintetizzare una conversazione, mi sono fatto la stessa domanda: come l’avrebbe fatto Piglia?

Nella misura in cui sia possibile valutare da sé queste cose, direi che l’influenza di Piglia sul mio lavoro è stata costante, forse maggiore di quella di qualsiasi cineasta. Mi meravigliò da subito, da quando lessi la prima riga di Respirazione artificiale, il grande romanzo del periodo oscuro della dittatura argentina degli anni Settanta: «C’è una storia? Se una storia c’è, inizia tre anni fa…» Come può iniziare un romanzo senza sapere se c’è una storia! Bastò quell’incipit ad aprirmi una nuova prospettiva, un nuovo punto di partenza per raccontare una storia. Penso che si possano ancora percepire tracce di quella combinazione unica di riflessione dentro la narrazione, di piccole storie private dentro i grandi movimenti della Storia, nei miei film La televisión y yo e Fotografías. Billy Wilder, nelle sue memorie, racconta che attaccato sulla macchina da scrivere aveva un bigliettino con una frase: «Come l’avrebbe fatto Lubitsch?» Più di una volta, scrivendo un testo, quando mi sono trovato a definire una voce fuori campo per un film, a impostare un racconto, a pensare a come sintetizzare una conversazione, mi sono fatto la stessa domanda: come l’avrebbe fatto Piglia?

2.

In senso contrario, con questo film e con il diario di Piglia, mi sono proposto di fare un esperimento di enunciazione: parlare della mia esperienza personale, della mia intimità, attraverso l’esperienza personale e il resoconto intimo di un altro. Capire se è possibile, parlando attraverso un altro, esprimere ciò che non si riuscirebbe a dire della propria esperienza, a titolo personale, in prima persona singolare. Lo stesso Piglia mi ha insegnato che uno scrittore non fa altro che questo. Cerca di mettere le enunciazioni personali in bocca a un altro. La letteratura è sempre autobiografica e allo stesso tempo è il luogo in cui è sempre un altro a parlare. La letteratura sarebbe quella dislocazione, quella presa di distanza rispetto alle proprie parole. È un altro a dire quello che forse non si può dire diversamente.

Forse vale la pena di ripetere qui l’esempio, che lo stesso Piglia ricorda, di Rodolfo Walsh in Operazione massacro. Walsh si trova in un bar di La Plata, un bar dove si reca sempre per parlare di letteratura e giocare a scacchi e una notte del gennaio del ‘56 si sentono degli spari, ci sono degli inseguimenti. È l’inizio della fallita rivoluzione peronista del generale Valle che finirà con la repressione clandestina e le fucilazioni di José León Suárez, argomento del libro. E quella notte Walsh esce dal bar, corre lungo i viali alberati e infine si rifugia in casa sua, che è vicino al luogo del confronto armato. E allora narra: «Nemmeno dimentico che, addossato alle persiane, ho sentito morire una recluta per strada e quell’uomo non ha detto: “Viva la patria”, ha detto: “Non mi lasciate da solo, figli di puttana”». È quella recluta lì per terra, in punto di morte, che condensa e cristallizza la verità della storia. La recluta permette la narrazione, dislocata, dell’esperienza dello stesso Walsh, del sentimento del narratore. Quella dislocazione verso un altro gli permette di esprimere quello che lo spinge a uscire al di fuori degli scacchi e della letteratura, a rischiare la pelle e a iniziare a indagare sulla storia di Operazione massacro.

3.

Il documentario, d’altronde, ha sempre un nonsoché della ventriloquia. Il realizzatore parla per bocca di altri. Grazie alla testimonianza altrui esprime quello che vuole dire, come Chasman con Chirolita.[1] Questa dimensione ventriloqua del documentario si può occultare, come si fa di solito, o si può mettere in scena come un problema. È quello che in qualche maniera ho cercato di fare con il dialogo fra cineasti nel mio ultimo documentario, Hachazos, che oscilla fra il ritratto del leggendario cineasta sperimentale Claudio Caldini e una specie di autoritratto, per contrasto o per identificazione, del regista stesso del film. Nel caso dei diari di Ricardo Piglia si tratta di un altro tipo di esplorazione.

Non ci sono dubbi sul valore testimoniale che avrà il resoconto di un paio di anni nella vita di un grande scrittore, e di un tempo molto speciale; si tratta della riflessione sulla sua stessa vita attraverso le letture del suo diario di cinquant’anni. Quello che verrà fuori dai diari stessi sarà come una capsula del tempo dalla portata incalcolabile, di mezzo secolo di vita argentina. Ma ciò che mi interessava di più, come sfida, era trovare una forma cinematografica che illuminasse la meditazione permanente di Piglia su questo problema: Come narrare i fatti reali? Cosa rende difficile dire la verità? Qual è il grado di finzione in ogni racconto? È possibile raccontare l’esperienza senza finzione? Questo problema si manifesta nella lettura dei diari dello scrittore, nella riflessione di Piglia sulle differenze fra resoconto e vita, in ciò che quello scrittore fa quando mette in bella copia – finzionalizza? – quel resoconto del reale. E, anche, nella realizzazione stessa di questo diario/documento cinematografico. Fra le ripetizioni e le variazioni, fra i racconti e i resoconti contraddittori, fra la testimonianza e l’immaginazione, fra il sogno e il documento, fra il ricordo e il lavoro della finzione, fra le immagini e il suono, fra le diverse dimensioni narrative del film, si svelerà una vita.

Non ci sono dubbi sul valore testimoniale che avrà il resoconto di un paio di anni nella vita di un grande scrittore, e di un tempo molto speciale; si tratta della riflessione sulla sua stessa vita attraverso le letture del suo diario di cinquant’anni. Quello che verrà fuori dai diari stessi sarà come una capsula del tempo dalla portata incalcolabile, di mezzo secolo di vita argentina. Ma ciò che mi interessava di più, come sfida, era trovare una forma cinematografica che illuminasse la meditazione permanente di Piglia su questo problema: Come narrare i fatti reali? Cosa rende difficile dire la verità? Qual è il grado di finzione in ogni racconto? È possibile raccontare l’esperienza senza finzione? Questo problema si manifesta nella lettura dei diari dello scrittore, nella riflessione di Piglia sulle differenze fra resoconto e vita, in ciò che quello scrittore fa quando mette in bella copia – finzionalizza? – quel resoconto del reale. E, anche, nella realizzazione stessa di questo diario/documento cinematografico. Fra le ripetizioni e le variazioni, fra i racconti e i resoconti contraddittori, fra la testimonianza e l’immaginazione, fra il sogno e il documento, fra il ricordo e il lavoro della finzione, fra le immagini e il suono, fra le diverse dimensioni narrative del film, si svelerà una vita.

4.

Il diario è un genere, se possiamo chiamarlo così, che offre tutta una serie di interrogativi. Si colloca sul filo del rasoio, fra la vita e l’opera, fra il documento e il racconto. La cosa interessante è che non finisce mai di definirsi né come opera né come racconto. Ha uno status ambiguo. Da questo punto di vista, per me ha a che fare con lo status del documentario stesso, che non si risolve mai in un senso o nell’altro, come resoconto o come invenzione artistica. La ricchezza del genere documentario, oltre qualsiasi definizione categorica, si gioca su questa incertezza, sulla possibilità di indagare i limiti, di rinegoziare permanentemente il patto fra il documentarista e il documentato, fra il film e lo spettatore.

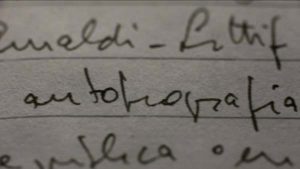

Non ci dilungheremo qui sulla vasta tradizione del diario in letteratura, con opere che non sono opere ma spesso si rivelano l’espressione più importante dell’autore, si pensi a Franz Kafka, a José Antonio Ribeiro, ad André Gide o, forse, allo stesso Ricardo Piglia. Per Piglia sono esemplari anche i quaderni inediti di Macedonio Fernández, che abbiamo avuto occasione di analizzare (e di filmare in dettaglio) quando abbiamo girato assieme un documentario su quello scrittore geniale, maestro di Borges. Nei quaderni di Macedonio era tutto mischiato, la conversazione con un amico, una ricetta di cucina, una riflessione filosofica, il minuzioso disegno di un pesce, la lista della spesa, la bozza di un poema, un numero di telefono, l’inizio di un romanzo. E come se non bastasse Macedonio scriveva, con un inchiostro di colore diverso, sui fogli che aveva già usato! Un altro esempio che ci ha guidato è stato naturalmente il diario di Witold Gombrowicz, il grande scrittore polacco che visse molti anni in Argentina e che pubblicava il suo diario «privato» a distanza, su una rivista di esiliati polacchi a Parigi. Ad ogni modo, le prime pagine del suo diario potrebbero essere per noi come un emblema: sul primo giorno, corrispondente al lunedì, annota semplicemente: «Io». E va avanti così: Martedì: «Io»; Mercoledì: «Io»; Giovedì: «Io». Soltanto arrivato al venerdì, dopo aver chiarito la faccenda con molta ironia, passa a un altro argomento.

I diari cinematografici, sebbene più scarsi, presentano tuttavia questioni centrali del cinema contemporaneo. Il referente principale per me sarebbe il brasiliano David Perlov, il cui monumentale Diario in nove capitoli propone lo spettacolo affascinante di qualcuno che sembra stia imparando l’ABC del cinema (filmare la vista dalla finestra, aggiungere un suono, filmare le persone, ecc.) mentre inventa un linguaggio cinematografico personale, come un modo di reinventare il cinema, né più né meno. Allo stesso tempo, ovviamente, lascia una testimonianza del suo tempo assolutamente unica. Anche i diversi Film diaries del lituano Jonas Mekas offrono qualcosa di inedito. Mekas riprende per anni i suoi amici e le loro esperienze come se stesse «facendo pratica» di cinema, pensando a un lontano futuro professionale. Non si propone mai di fare un film. I film arrivano in seguito, quando scopre che quelle scene immotivate, raccolte in un montaggio spesso azzardato e intuitivo, possono costituire un altro tipo di cinema, di una libertà e di una bellezza spaventose, e persino dal valore testimoniale e politico impensabile, che non sarebbe mai stato possibile ottenere seguendo un piano deliberato. C’è anche un esempio strano, unico fra noi, che è il diario cinematografico di Enrique Amorim, uno scrittore uruguayano oggi un tantino dimenticato, che riprese i suoi amici scrittori negli anni ‘30 e ‘40. Amorim non appare mai nelle immagini del suo diario, bisogna immaginarlo dietro la cinepresa. La sfida, quindi, è la seguente: come si fa a filmare il diario di uno scrittore?

I diari cinematografici, sebbene più scarsi, presentano tuttavia questioni centrali del cinema contemporaneo. Il referente principale per me sarebbe il brasiliano David Perlov, il cui monumentale Diario in nove capitoli propone lo spettacolo affascinante di qualcuno che sembra stia imparando l’ABC del cinema (filmare la vista dalla finestra, aggiungere un suono, filmare le persone, ecc.) mentre inventa un linguaggio cinematografico personale, come un modo di reinventare il cinema, né più né meno. Allo stesso tempo, ovviamente, lascia una testimonianza del suo tempo assolutamente unica. Anche i diversi Film diaries del lituano Jonas Mekas offrono qualcosa di inedito. Mekas riprende per anni i suoi amici e le loro esperienze come se stesse «facendo pratica» di cinema, pensando a un lontano futuro professionale. Non si propone mai di fare un film. I film arrivano in seguito, quando scopre che quelle scene immotivate, raccolte in un montaggio spesso azzardato e intuitivo, possono costituire un altro tipo di cinema, di una libertà e di una bellezza spaventose, e persino dal valore testimoniale e politico impensabile, che non sarebbe mai stato possibile ottenere seguendo un piano deliberato. C’è anche un esempio strano, unico fra noi, che è il diario cinematografico di Enrique Amorim, uno scrittore uruguayano oggi un tantino dimenticato, che riprese i suoi amici scrittori negli anni ‘30 e ‘40. Amorim non appare mai nelle immagini del suo diario, bisogna immaginarlo dietro la cinepresa. La sfida, quindi, è la seguente: come si fa a filmare il diario di uno scrittore?

5.

I miei film, come ha evidenziato un critico, hanno quasi sempre la forma di un diario. Solitamente abbozzo un diario di lavoro durante il procedimento di ricerca e di realizzazione, e spesso alcuni residui sopravvivono nella narrazione del film concluso, come i resti diurni della vigilia che emergono, condensati, dislocati, nel lavoro del sogno. Tutti i miei film raccontano un procedimento che a volte comprende quello della realizzazione del film stesso. Il formato diaristico non è soltanto il modo logico di riportarlo, ma è una maniera di mettere in evidenza il fatto che si tratta di un procedimento imprevedibile. Cerco anche di evocare, in termini narrativi, la sensazione costante nello spettatore che «questo sta succedendo in questo preciso momento». Nonostante dietro ci sia un copione, una pianificazione, una scena, una drammaturgia e persino una messa in scena molto deliberata, cerco di mantenere l’effetto di imprevedibilità caratteristico del presente. Per dirlo alla maniera della mafia: deve sembrare un incidente. Il diario, in questo senso, è la scrittura del presente per eccellenza. Nel carattere imprevedibile di ogni pagina di diario, quello che conta è ciò che sta succedendo adesso.

Allo stesso tempo, volevo rivalutare lo spirito dei filmati casalinghi, non nella forma ma in un certo atteggiamento che chi riprende ha nei confronti di coloro che sta riprendendo. Chi gira un video casalingo, o scatta foto istantanee alla famiglia, ha una relazione di intimità con il soggetto, non è esterno alla situazione.

Questa implicazione prevede un’etica – l’etica delle istantanee, come si ritraggono i propri intimi e come ci si comporta con loro, innanzitutto nella condotta personale –che spero di aver preservato, anche in un ambito di lavoro professionale. La mia lunga amicizia con Piglia e la nostra convivenza durante un paio d’anni di riprese hanno contribuito a creare quell’atmosfera.

Tempo fa volevo fare un diario cinematografico puro. Diversamente da quello che si può pensare sulla base dei miei film autobiografici familiari, io non faccio quasi mai riprese al di fuori del contesto di un concreto progetto cinematografico. Mia moglie si lamenta: in casa del ciabattino, le scarpe sono sfondate. Non abbiamo filmini casalinghi! Di fatto, fino qualche tempo fa non possedevo una mia videocamera. Ne ho comprata una, per la prima volta in tanti anni, per provare come sarebbe stato girare il mio diario filmato, senza nessun altro progetto oltre a questo. Iniziai a filmare per la prima volta senza programmi, cose sparse, le ormai tipiche riprese dalla finestra del mio appartamento, qualche momento in famiglia, una manifestazione politica. In quei giorni mi capitò di imbattermi in Piglia, che mi fece vedere per la prima volta i suoi mitici diari. Talmente mitici che persino qualche amico ha dubitato della sua esistenza reale, oltre il mito personale. Piglia aprì l’armadio del suo studio dove tiene un’impressionante quantità di quaderni identici nelle loro scatole di cartone. Con una specie di fremito di fronte al sacro, presi fra le mani e potei sfogliare uno dei quaderni. Mi caddero maldestramente alcuni foglietti, e la fotografia di una donna, conservata fra le pagine. «Non c’è niente di segreto», mi disse con un sorriso, raccogliendo in fretta i fogli dal pavimento. Non gli credetti. In quel momento, quasi come una sfida, nacque l’idea: Perché non girare il «diario» cinematografico che volevo realizzare, ma partendo dai diari di Piglia? O meglio, partendo della lettura dei suoi diari che stavo per intraprendere. Me lo propose lui stesso. A Piglia è sempre piaciuto rischiare, nella letteratura e nella vita. Ed era rischioso esporsi così. Come lui stesso dice del suo diario: «Naturalmente, non c’è niente di più ridicolo della pretesa di rappresentare la propria vita. Si diventa automaticamente un pagliaccio».

Tempo fa volevo fare un diario cinematografico puro. Diversamente da quello che si può pensare sulla base dei miei film autobiografici familiari, io non faccio quasi mai riprese al di fuori del contesto di un concreto progetto cinematografico. Mia moglie si lamenta: in casa del ciabattino, le scarpe sono sfondate. Non abbiamo filmini casalinghi! Di fatto, fino qualche tempo fa non possedevo una mia videocamera. Ne ho comprata una, per la prima volta in tanti anni, per provare come sarebbe stato girare il mio diario filmato, senza nessun altro progetto oltre a questo. Iniziai a filmare per la prima volta senza programmi, cose sparse, le ormai tipiche riprese dalla finestra del mio appartamento, qualche momento in famiglia, una manifestazione politica. In quei giorni mi capitò di imbattermi in Piglia, che mi fece vedere per la prima volta i suoi mitici diari. Talmente mitici che persino qualche amico ha dubitato della sua esistenza reale, oltre il mito personale. Piglia aprì l’armadio del suo studio dove tiene un’impressionante quantità di quaderni identici nelle loro scatole di cartone. Con una specie di fremito di fronte al sacro, presi fra le mani e potei sfogliare uno dei quaderni. Mi caddero maldestramente alcuni foglietti, e la fotografia di una donna, conservata fra le pagine. «Non c’è niente di segreto», mi disse con un sorriso, raccogliendo in fretta i fogli dal pavimento. Non gli credetti. In quel momento, quasi come una sfida, nacque l’idea: Perché non girare il «diario» cinematografico che volevo realizzare, ma partendo dai diari di Piglia? O meglio, partendo della lettura dei suoi diari che stavo per intraprendere. Me lo propose lui stesso. A Piglia è sempre piaciuto rischiare, nella letteratura e nella vita. Ed era rischioso esporsi così. Come lui stesso dice del suo diario: «Naturalmente, non c’è niente di più ridicolo della pretesa di rappresentare la propria vita. Si diventa automaticamente un pagliaccio».

Il trailer di 327 cuadernos:

[1] Mr. Chasman era il nome d’arte di Ricardo Gamero, il più famoso ventriloquo dell’Argentina, che si esibiva con il suo pupazzo Chirolita. [n.d.t.]

Condividi