Dopo quarant’anni, la dittatura argentina è diventata un capitolo della letteratura del paese: un approfondimento di Martín Caparrós. L’articolo è stato pubblicato originariamente su El País, e tradotto in italiano da Sara Bani per Internazionale. Lo ripubblichiamo oggi, ringraziando l’autore ed entrambe le testate.

di Martín Caparrós

traduzione di Sara Bani

In un paese dove regnano il tango e la malinconia, probabilmente nulla risveglia più nostalgia degli anni Sessanta, il grande momento della cultura argentina. Erano tempi in cui Borges e Adolfo Bioy Casares scrivevano ancora, Cortázar pubblicava Rayuela, Márquez faceva uscire, proprio in Argentina, Cent’anni di solitudine, Lezama Lima e Marcuse erano in testa alle classifiche dei libri più venduti, Rodolfo Walsh e Tomás Eloy Martínez reinterpretavano il giornalismo, Juan José Saer e Ricardo Piglia si affilavano i denti, Bergman e Antonioni riempivano i cinema, Litto Nebbia e Luis Alberto Spinetta inventavano il rock in spagnolo, l’università era un vivaio incontenibile e artisti, architetti, sociologi e psicanalisti sentivano di essere nel posto giusto.

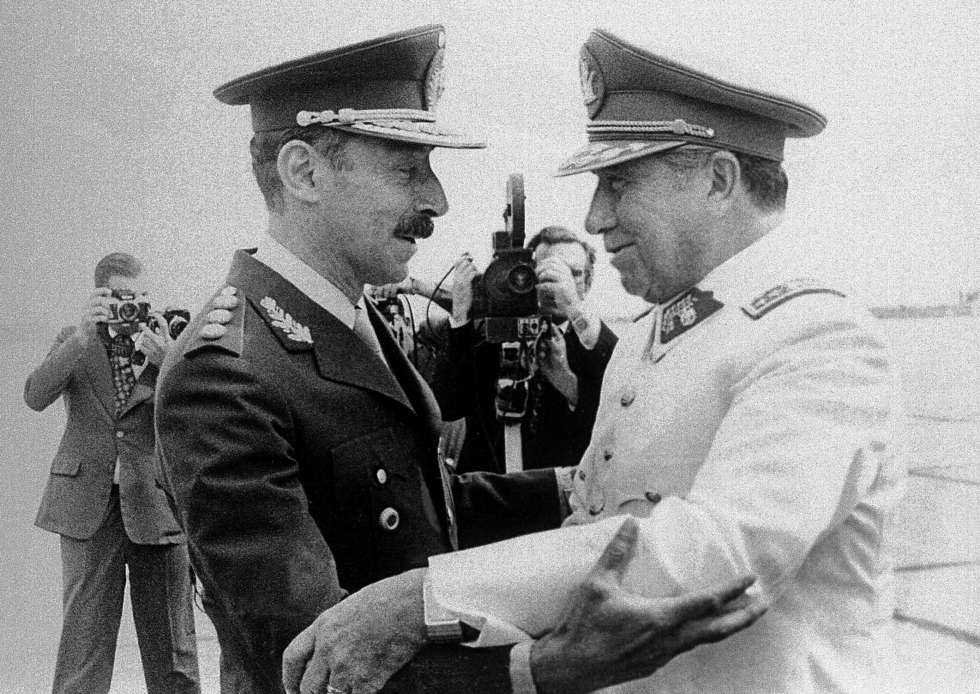

Ma l’effervescenza culturale non sembrava completa senza il suo corrispettivo politico: fu così che nacque la militanza degli anni Settanta, e il colpo di stato militare contro quella militanza fu il terribile prezzo che l’Argentina pagò per questa festa.

Ma l’effervescenza culturale non sembrava completa senza il suo corrispettivo politico: fu così che nacque la militanza degli anni Settanta, e il colpo di stato militare contro quella militanza fu il terribile prezzo che l’Argentina pagò per questa festa.

Allora, quarant’anni fa, si instaurò una dittatura, e fu efficace: cambiò l’Argentina come nessun altro governo riuscì a cambiare il proprio paese in tutto il Novecento. E come ogni dittatura, continuò a dettare le sue parole alla cultura del paese anche dopo la propria fine.

C’è di più: la dittatura cristallizzò un’immagine dell’Argentina. Fu grazie a quell’esperienza che l’Argentina dette uno dei suoi pochi contributi al lessico globale: desaparecido è una parola usata da molte lingue. Per il mondo, l’Argentina diventò la terra del sequestro, della tortura e dell’omicidio (e di Maradona). Tanto per fare un esempio: il cinema argentino ha vinto due Oscar per due film, La storia ufficiale (1985) e Il segreto dei suoi occhi (2009), che parlavano di morti e di desaparecidos durante quella dittatura.

L’effetto non fu solo percepito all’esterno. L’obbligo del ricordo si impose nella nostra società, l’idea ricorrente secondo cui non ricordare quegli orrori ci avrebbe condannato a ripeterli in futuro. Al punto che in argentino la parola memoria, così sfaccettata e ricca di sfumature, assunse un significato esclusivo: «Ricordo delle atrocità commesse dai militari durante la dittatura del 1976». Da allora il grande dibattito della letteratura argentina fu, in maniera più o meno esplicita, se bisognasse parlare o no della dittatura, come parlarne e quanto.

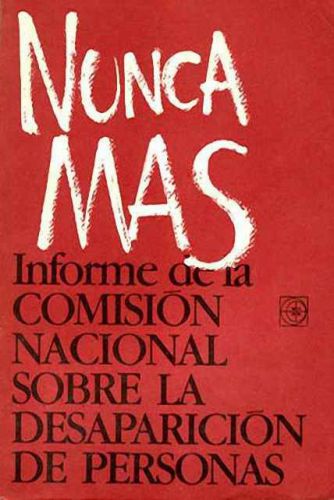

Il primo grande libro sulla dittatura non usava quella parola né avrebbe potuto farlo, perché uscì nel 1980, in pieno regime. Respirazione artificiale di Ricardo Piglia era un romanzo che cercava di ripensare sottovoce un paese che cominciava a cambiare. Il terzo grande libro sulla dittatura fu pubblicato nel 1984 e si chiamava Nunca más (Mai più). Era la ricostruzione dei peggiori crimini della dittatura fatta dalla Conadep, la commissione di notabili istituita dal primo governo democratico di Raúl Alfonsín. Il secondo libro era stato pubblicato l’anno prima, ma nessuno l’aveva notato: in quell’epoca di princìpi e solennità, pochi erano preparati per leggere la grande farsa di Scene da una battaglia sotterranea di Rodolfo Fogwill.

Il primo grande libro sulla dittatura non usava quella parola né avrebbe potuto farlo, perché uscì nel 1980, in pieno regime. Respirazione artificiale di Ricardo Piglia era un romanzo che cercava di ripensare sottovoce un paese che cominciava a cambiare. Il terzo grande libro sulla dittatura fu pubblicato nel 1984 e si chiamava Nunca más (Mai più). Era la ricostruzione dei peggiori crimini della dittatura fatta dalla Conadep, la commissione di notabili istituita dal primo governo democratico di Raúl Alfonsín. Il secondo libro era stato pubblicato l’anno prima, ma nessuno l’aveva notato: in quell’epoca di princìpi e solennità, pochi erano preparati per leggere la grande farsa di Scene da una battaglia sotterranea di Rodolfo Fogwill.

Sfiorati dal mostro

Quei primi anni di democrazia furono ricchi di dibattiti e riscoperte. Tornavano gli scrittori che erano stati in esilio (Antonio Di Benedetto, Osvaldo Soriano, Martínez) e la convivenza con chi era rimasto in patria era segnata da discussioni e rimproveri reciproci. Altri (Cortázar, Juan Gelman, Daniel Moyano, Saer) non tornarono: non si fidavano o si erano abituati a vivere altrove.

Resisteva quell’idea degli anni Settanta secondo cui il romanzo poteva cambiare il mondo e arrivò anche il momento della delusione vissuta dalla Spagna pochi anni prima: la libertà ritrovata non portò alla luce nessun capolavoro nascosto.

Per alcuni anni, l’obbligo morale di farsi carico della memoria pesò sulla letteratura argentina. Fu necessaria l’irruzione di scrittori più giovani (César Aira, Alan Pauls, Rodrigo Fresán, Alberto Laiseca) che, rivendicando l’arte per l’arte, presero le distanze da quel dibattito: rifiutavano il paese che si erano ritrovati e ambientavano le loro storie in mondi lontani o assolutamente inverosimili. I nuovi romanzieri si riunirono in un gruppo che chiamarono Shangai, perché era agli antipodi di Buenos Aires.

A metà degli anni Novanta l’argomento della dittatura languiva. L’amnistia ai militari condannati e l’euforia economica menemista offuscarono quell’argomento e molti argentini continuarono a non credere del tutto alle storie degli orrori e delle torture. Fu allora che Il volo, la conversazione di Horacio Verbitsky con il capitano di corvetta Adolfo Scilingo che raccontava come aveva lanciato dagli aerei gli oppositori del regime nel Rio de la Plata, li convinse. Per molti argentini la testimonianza del boia era più credibile di quella delle sue vittime.

Nel frattempo furono pubblicati storie e saggi che cercavano di restituire ai militanti degli anni Settanta le loro storie: in questi nuovi racconti, i desaparecidos non erano più solo le vittime ingenue descritte in Nunca más. Erano persone che avevano deciso di opporsi a un sistema politico con tutte le armi a loro disposizione. La narrativa invece non sembrò trovare il modo o il motivo per riprendere il tema: la dittatura rispuntava qua e là come sfondo di un giallo o di un film, ma non furono pubblicati romanzi originali che mettessero al centro la dittatura.

Con l’arrivo del nuovo millennio, l’argomento è tornato in maniera inaspettata, grazie a tanti scrittori convinti che la vera patria fosse l’infanzia. Il fenomeno, in realtà, riguardò tutta l’America Latina: gli scrittori hanno cominciato a parlare dei loro primi anni di vita e spesso la loro infanzia era legata alle avventure più o meno militanti dei genitori.

È il caso di Guadalupe Nettel o di Alejandro Zambra. Qualcuno li ha chiamati i naufraguitos, per le storie a metà strada tra finzione e autobiografia in cui le ansie e le sconfitte personali s’iscrivono nel contesto più ampio delle ansie e delle sconfitte dei genitori. In Argentina il loro padre putativo sarebbe Alan Pauls, che con la sua trilogia della perdita cercò di rileggere gli anni Settanta dalla prospettiva di un figlio. La loro madre sarebbe una regista, Albertina Carri, che nel 2003 ha aperto la strada con Los rubios, un film in cui la sua infanzia è legata a doppio filo alla strana vita dei genitori clandestini. Nella stessa direzione, seppur in modi molto diversi, sono andati anche Laura Alcoba, María Eva Pérez, Félix Bruzzone, Patricio Pron e molti altri.

Alcuni hanno raccontato le loro storie con sarcasmo, altri con il dolore che nasce dall’essere stati vittime per interposta persona, altri con l’estraneità di chi non potrà mai capire, altri ancora con la paura di aver sfiorato un mostro. Dai loro testi, in ogni caso, è scomparso l’obbligo del dramma e della contrizione.

Dopo quarant’anni la dittatura è finalmente solo un tema, una scusa della letteratura. È quello che succede, almeno credo, quando una storia comincia a diventare storia.

© Martín Caparrós, 2016. Tutti i diritti riservati.

Condividi