La poetessa messicana Silvia Eugenia Castillero rievoca tre figure imprescindibili della letteratura argentina: Borges, Cortázar e Wilcock. Il testo è stato pubblicato sulla rivista Luvina, che ringraziamo.

«Tre momenti della letteratura argentina»

di Silvia Eugenia Castillero

traduzione di Giulia Zavagna

1.

Tutto cominciò in calle Anchorena 1660. María Kodama – come un’apparizion – ci ricevette (e fluttuava) sulla porta della Fundación Borges, dove vedemmo alcuni manoscritti, foto di viaggi, miniature, libri, vari oggetti e i, bastone di Borges. C’erano anche i disegni che era solito fare per accompagnare la scrittura dei suoi racconti.

Mentre guardavo il disegno di «Le rovine circolari», María mi sussurrò all’orecchio, come in segreto, che quello è il suo racconto preferito. Me lo disse e si allontanò senza spiegarmi perché; io rimasi a guardare il labirinto che Borges aveva disegnato, quelle rovine concentriche, con tratti precisi quasi fotografici di un luogo che per me era conosciuto. Il disegno fatto da Borges in un altro tempo, mi metteva in comunicazione con un tutto esistenziale, più lo guardavo e più mi attirava come una calamita, poiché si trasformava nel centro nevralgico di innumerevoli relazioni. Proprio come nel racconto, il disegno apriva per me sentieri verso i diversi punti del cosmo.

Allo stesso tempo, quel caos mi nascondeva una verità, e ciò che era finzione diventava concezione del mondo, cosa che mi portava – sempre di più – ad assistere al momento in cui i racconti prendevano la forma di una verità storica, senza tempo ma ancorati nel continuum che è l’infinito o il nulla, nel labirinto si generava il paradosso stesso dello spazio, il gioco di sensi chiusi e prospettive aperte – di riflessi trovati. Solo lì, in seno all’allegoria, si arrivava al significato del tempo.

Quella realtà – quella verità – è enigmatica ed è imperativo decifrarla. Sono una lettrice, ed essendolo, mi trasformo in protagonista di un mondo per svelare il suo enigma. C’è di più, Borges lega queste rovine circolari a tutte le rovine del pianeta, con tutta la sua storia. Ci rende – come afferma Alberto Manguel – parte di quella letteratura universale formata da tutte le piccole letterature, nelle quali confluiscono tutti gli autori in un solo grande autore umano, e un solo lettore. Il che significa che ci troviamo dentro la tradizione letteraria, con un passato che ci nutre e un futuro che ci attende e che ci plasma.

Mi trattengo su «Le rovine circolari», in attesa della rivelazione imminente; mi trattengo e resto lì bloccata, esterrefatta, prigioniera del godimento perché la rivelazione non si produce; riesco, sì, ad abitare la dimensione estetica, la tensione – quella contesa: l’arte? – è ciò che mi intrappola e mi colma.

Uscendo, scoprii che, in gioventù, Borges aveva vissuto nella casa accanto.

2.

Buenos Aires. Cammino per calle Corrientes: librerie, caffè. È un viale ampio e vivace, simile a qualche città europea. D’improvviso ricordo…

«.. e all’improvviso, senza sapere come, aveva udito sé stesso parlare a Talita come se fosse stata la Maga, sapendo che non lo era eppure parlandole del gioco del mondo, della paura nel corridoio, del buco allettante. […] Era quasi un raggiungersi da un altro punto, con un’altra parte di sé stessi, e non di loro si trattava, come se stessero pagando o riscotendo qualcosa per noi, quasi fossero i golem di un incontro impossibile fra i loro padroni. […] In certo qual modo erano entrati in un’altra cosa, in quel qualcosa in cui si poteva essere in grigio o essere in rosa, dove si poteva essere morti annegati in un fiume (ma questo non era lei che lo pensava) e riaffiorare in una notte di Buenos Aires per ripetere nel gioco del mondo l’immagine medesima di ciò che finalmente avevano raggiunto, l’ultima casella, il centro del Mandala, l’Ygdrassil vertiginoso dal quale si usciva a una spiaggia aperta, a una estensione sconfinata, a un mondo sotto le palpebre che gli occhi rovesciati in dentro riconoscevano e scrutavano». (Rayuela, capitolo 54)

Rayuela arrivò ai giovani messicani come una specie di I Ching, un libro magico, calamitato di tutta una letteratura che non sono vi si sintetizzava ma che era sottomessa a una voce e uno sguardo ludici, rischiosi, pieni di futuro e di euforia. Perché quella voce si valeva e faceva da eco all’ideale della salvezza globale, umana, all’idea di fraternità, l’idea che dopo le dittature la vita continuava in comunità, il socialismo, il comunismo. Alla fine, il raggiungimento del centro e da lì – come costellazioni – uomini e donne era liberi di vivere, vivere il quotidiano e a partire da quello immaginare, creare, abbandonarsi ai sogni. Ed essere fraterni, fratelli, rivoluzionari.

Rayuela cambia il mondo perché ci porta dall’altra parte, dalla parte di là, a quell’altra realtà, altri spazi nascosti negli spazi di tutti i giorni, nei giochi del mondo per strada, nelle finestre e nei ponti. Nei baci. Un libro sperimentale, misterioso, le cui regole sono altre regole capaci di svolgersi nel corso della lettura.

Rayuela rimase tra i giovani come una lettura mitica che si ereditava di generazione in generazione. Non aveva niente a che vedere con il modo in cui il romanzo era considerato o letto in Argentina. Né la sua poca popolarità nel suo paese natale negli anni Sessanta, né la sua morte negli anni Ottanta, hanno annebbiato la presenza di Cortázar tra i giovani messicani.

Come dice Elsa Drucaroff, Rayuela e, in generale, i racconti di Cortázar ci hanno dato speranza. In un paese surrealista come il Messico, un autore che nella stessa sintassi delle sue storie lasciava spazio all’utopia, all’irriverenza, alla desacralizzazione della vita quotidiana e delle sue regole assurde, attecchì con tutta la forza del suo immaginario e lasciò tracce importanti nei lettori messicani.

Sebbene non capissimo del tutto Rayuela, sebbene ci parlasse di strade e luoghi tanto lontani ed estranei, senza alcun legame con noi, continuavamo a leggere perché sia il romanzo sia i racconti erano una specie di conversazione, un genere disinvolto, tra la lettera e l’autobiografia, c’era qualcosa del delirio di un diario, e delle confessioni che si riversano in una lettera d’amore o amicizia.

Cortázar aprì porte e gettò fondamenta, diede il via al cambiamento nella nostra cultura conservatrice degli anni Settanta, ci permise di immaginare in altro modo, di creare una letteratura priva di solennità e giri di parole; una letteratura diretta. Le sue storie ci incoraggiavano a farle e disfarle, dentro e fuori, e a conquistare un presente che solo toccandolo si spezzava in diversi cammini, in storie parallele. Un tempo concentrico, l’inizio – il presente della narrazione – diventata una sguardo sul passato, ma una volta all’interno, quel passato è presente per poi tornare quasi immediatamente al luogo del ricordo.

Tra queste pieghe della continuità temporale abbiamo trovato, tuttavia, alcune ripetizioni; il testo torna su sé stesso, apertamente ed esplicitamente, in modo ossessivo, come se il linguaggio cercasse il senso che il contenuto apparentemente non ha. Stiamo giocando al gioco del mondo su noi stessi, il disegno non è del tutto completo, il lettore va e torna prima di arrivare al cielo, cade in enormi abissi e riprende il cammino per perdersi un’altra volta nella giustapposizione degli aneddoti. È un gioco tra il tempo delle storie e quello della narrazione. Un tempo che si tesse tra narratore e lettore, in cui il linguaggio è l’intercessore, e a volte si anticipa pieno di impazienza, pervaso dal sentimento e dalla nostalgia. È un tempo vertiginoso che completa in anticipo una storia che non è ancora finita, o che la prefigura, che riempie poco a poco di semi la narrazione, alcuni dei quali si sviluppano fino alla fine, mentre altri muoiono prima. Cortázar elabora un testo anacronistico e acronistico per dotarlo allo stesso tempo di un carattere retrospettivo e sintetico; un testo in cui ogni istante è la totalità.

Con questa dose di sperimentazione capace di arrivare all’altro lato delle cose, di arrivare perfino in una Parigi che ai nostri occhi è diventata mitica quanto possibile. Dal Pasaje Güemes al Passage Vivienne, da Buenos Aires (dall’America Latina) a Parigi, dalla vita quotidiana alla vita straordinaria; da una parte all’altra parte.

3.

Arrivai a Parigi con la mia copia di Rayuela in mano e in cerca di quei sogni abbozzati nei racconti di Cortázar. Presto conobbi uno dei suoi migliori amici, Saúl Yurkievich. Fu come entrare appieno nel tempo di cieli e passages, fu come diventare protagonista di «L’altro cielo» o di qualche altro racconto di Cortázar. Con Saúl facevamo le passeggiare che anche lui era solito fare, e giocavamo a immaginare che cosa avremmo trovato fuori quando saremmo usciti dalla metropolitana, proprio come Julio, come lo chiamava Saúl. Un giorno Yurkievich mi regalò un giornale, Diario de poesía, una rivista con le fattezze di un quotidiano in cui si pubblicava solo poesia; in quei giorni c’erano in visita a Parigi i poeti che la pubblicavano: Daniel Garcíl Helder, Daniel Samoilovich e Daniel Friedemberg. Tra le pagine trovai un testo che mi catturò fin dal principio, «Ufficiale postale Frenio Guiscardi»: «un ammasso di peli, lana e bambagia, di forma genericamente sferica, ma con gli anni si è molto allentato e sembra talvolta sul punto di disfarsi, soprattutto quando lo porta il vento. Ma quel che in lui è straordinario è l’istinto dell’orientamento, che gli permette di migrare anche in condizioni meteorologiche proibitive. Abitualmente l’ufficiale postale Guiscardi passa l’autunno e l’inverno in Sicilia o in Calabria, ma con l’inizio della primavera si trasferisce in Baviera, o comunque nel sud della Germania, dove resta per tutto l’anno». L’autore mi era del tutto sconosciuto: Juan Rodolfo Wilcock. Non l’avevo mai sentito nominare, né l’avevo mai letto, ma il tono del testo, la sua fattura, il respiro, mi convinsero che si trattava di un classico.

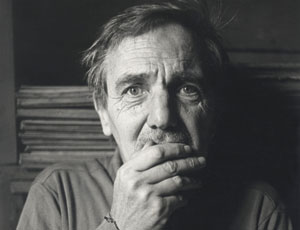

Wilcock nacque a Buenos Aires nel 1919. Poeta, narratore, critico, traduttore, fu amico intimo di Silvina Ocampo e Adolfo Bioy Casares, così come di Borges, che collaborava alla rivista Sur. Scrittore precoce, neoromantico, pubblico sei libri in argentina e poi, nel 1954, partì per l’Italia, dove si esiliò perfino dalla sua lingua materna, poiché scrisse il resto delle sue opere in italiano. Nel suo libro Sexto, del 1953, leggiamo «Después de la traición»: «¿Recuerdas, mi alma, ese árbol favorito? / Verdes eran las tardes a su lado, / míralo ahora en polvo transformado / por los relámpagos de su delito».

Wilcock nacque a Buenos Aires nel 1919. Poeta, narratore, critico, traduttore, fu amico intimo di Silvina Ocampo e Adolfo Bioy Casares, così come di Borges, che collaborava alla rivista Sur. Scrittore precoce, neoromantico, pubblico sei libri in argentina e poi, nel 1954, partì per l’Italia, dove si esiliò perfino dalla sua lingua materna, poiché scrisse il resto delle sue opere in italiano. Nel suo libro Sexto, del 1953, leggiamo «Después de la traición»: «¿Recuerdas, mi alma, ese árbol favorito? / Verdes eran las tardes a su lado, / míralo ahora en polvo transformado / por los relámpagos de su delito».

Senza dubbio l’ingrediente che mi impressionò fu la sua immaginazione veemente che riesce a sviluppare con la precisione del linguaggio. Ossessionato dalla forma come un ponte tra il fattibile e l’impossibile, continuava a correggere i suoi testi anche dopo averli pubblicati. Il suo libro Il caos fu pubblicato in italiano nel 1974 da Adelphi, e quasi simultaneamente in spagnolo da Sudamericana, che pubblicò altri suoi libri tradotti in spagnolo: Il tempio etrusco (1972), che lo stesso Wilcock descrisse come «un’involontaria satira della difficoltà, o meglio detto dell’impossibilità di creare, oggi, mentre tutto crolla intorno a noi»; La sinagoga degli iconoclasti (Adelphi, 1972; Anagrama, 1982): una galleria di ritratti, vite immaginarie di trentasei personaggi, eroi dell’assurdo, che evocano il libro di Marcel Schwob e i libri inventati di Borges, e arrivano a toccare la meraviglia della pazzia, della demenza e della genialità. Lo stereoscopio dei solitari (1972), un romanzo con settanta personaggi principali che non arrivano mai a conoscersi: miti e leggende distorte. I due allegri indiani (1973): un romanzo all’interno di una rivista all’interno di un romanzo, in cui appaiono poco a poco personaggi assurdi che illustrano, con umorismo, le miserie e gli splendori del genere umano. Il libro dei mostri (1978): l’ultima incursione di Wilcock nel fantastico. Libro pieno di erudizione, di eccentricità, grottesco e insolito, è un bestiario i cui personaggi incredibili personaggi sono totalmente reali.

Wilcock riuscì a creare una prosa inverosimile, piena di ironia, in molti casi omicida, una prosa che distrugge le nostre immagini dell’universo per disegnare un contro-universo tra il ridicolo e il sublime. È capace di una destrezza narrativa quasi terrorista nella sua eleganza e precisione descrittiva. La sua maestria verbale – la sua luminosità – fa della sua opera una profezia della modernità e ci offre la felicità di poterla leggere.

Condividi