Pubblichiamo oggi la seconda e ultima parte delle note di lettura al libro Tradurre un continente. La narrativa ispanoamericana nelle traduzioni italiane, a cura di Francesco Fava.

di Raul Schenardi

Il saggio di Norbert von Prellwitz dedicato alle traduzioni di tre romanzi di Vargas Llosa, il più breve del volume, è anche estremamente specifico, incentrato com’è sul problema della resa traduttiva degli aspetti toponomastici (con un utile confronto fra le traduzioni italiane e quelle in altre lingue europee). Si tratta peraltro di problemi che si presentano pressoché a tutti i traduttori, o sui quali intervengono spesso le redazioni delle case editrici: devo tradurre “calle”, “avenida”, “esquina”, “malecón”? (Enrico Cicogna, al contrario di Angelo Morino e Glauco Felici), ha preferito “via”, “viale”, ecc.; come rendere i soprannomi? Vanno tradotti oppure no? E come usare correttamente i corsivi per non disorientare il lettore?

Von Prellwitz conclude con un’osservazione ampiamente condivisibile: «Dico questo nella piena consapevolezza di avere a mia volta commesso sfondoni nelle mie traduzioni: il fatto è che da una parte l’analisi degli errori è forse più facile da esporre rispetto a quella degli esiti più riusciti, ma sono pure convinto che si impara non solo dalla imitazione dei buoni modelli, bensì anche dalle incongruenze e dagli errori propri ed altrui. Attraverso la discussione sui criteri – soggetti anch’essi a variare nel tempo – un’attività come quella del tradurre, che ha come orizzonte fatale l’imperfezione, può mirare a essere meno imperfetta».

La seconda parte del volume (“Altre rotte”) si apre con un intervento di Antonio Melis – sulle traduzioni italiane di Arguedas – che segnala anzitutto un punto dolente: lo scadimento delle recensioni editoriali sulla stampa, «il più delle volte ridotte a resoconti asettici o addirittura a spot pubblicitari appena mascherati», che sempre più spesso omettono bellamente il nome del traduttore, concorrendo in modo più o meno involontario a un deprezzamento generale della professione e, indirettamente, a una profonda diseducazione del lettore. Poi Melis passa a esaminare le difficoltà che presenta la traduzione dei romanzi andini, legate alla profonda diversità dei contesti culturali. Difficoltà che purtroppo non sono state superate, come dimostrano i numerosi esempi addotti, fra cui: il termine corredor, che ne I fiumi profondi di Arguedas è stato tradotto da Umberto Bonetti con “corridoio”, laddove invece, in Perù, indica i porticati delle case; o amaru, tradotto semplicemente come “serpente” quando si tratta di un animale con connotazioni mitiche; la frase “Ho visto San Giorgio combattere la tarantola” risulta francamente surreale e incomprensibile, se non si specifica che nell’originale San Jorge è il nome di un insetto particolarmente aggressivo; e del tutto fuorviante risulta la traduzione di cerro con “colle”, laddove si parla di montagne di 4-5000 metri. Anche in questo caso, dunque, il giudizio non è certo assolutorio: «Di fronte alla irriducibile diversità del mondo andino, il traduttore si propone di avvicinarlo al lettore italiano, ma pensa di farlo privandolo delle sue connotazioni ambientali, umane e linguistiche specifiche».

“Hay demasiadas cosas intraducibles” è il titolo del saggio di Francesco Fava che si occupa delle traduzioni italiane di Pedro Páramo, il capolavoro del messicano Juan Rulfo, mettendo a confronto le tre versioni che si sono succedute nel corso degli anni, dalla prima di Emilia Mancuso del 1960, a quella di Francisca Perujo del 1977, fino all’ultima di Paolo Collo, del 2004. Fava, riflettendo sulla scarsa fortuna dell’opera di Rulfo in Italia, a proposito della quale parla di “incontro mancato con la cultura italiana”, indica vari fattori concorrenti, a cui non sono estranei comunque i problemi traduttivi. Gli esempi riportati di inadeguatezza hanno peraltro un valore generale e possono dunque risultare utili a qualsiasi traduttore di testi ispanoamericani. È il caso della discussione sul pretérito indefinido, «tratto caratteristico dello spagnolo d’America che nella prosa di Rulfo è ulteriormente accentuato»; Fava osserva che nessuna delle tre traduzioni rende con un passato remoto la frase “Me estuve allí esperando” (“Rimasi lì, in attesa”), ma tutte ricorrono ad altri tempi verbali: “Me ne stavo lì indeciso sulla decisione da prendere” (Mancuso); “Ero rimasto lì ad aspettare” (Perujo); “Io stavo lì ad aspettare” (Collo), e commenta: «Nell’insieme, queste scelte suggeriscono che il tempo dell’attesa sia relativamente breve, con un conseguente alleggerimento psicologico della scena».

Riguardo alle questioni propriamente stilistiche, si lamenta la scarsa attenzione ad alcuni tratti peculiari di Rulfo: «gli scarti temporali […] un sorvegliato ricorso agli strumenti della retorica, tra i quali occupano un ruolo preminente le figure della ripetizione, sia fonica che semantica, l’uso insistito e molto personale della similitudine, il gioco con frasi fatte e cliché linguistici, inseriti soprattutto nei dialoghi e minati alle loro fondamenta da correnti sotterranee di ambiguità». Altri rilevanti difetti segnalati riguardano l’uso del passato remoto nei dialoghi, e anche qui l’osservazione in apparenza elementare di Fava è di interesse generale: «Evitare l’uso del passato remoto nei dialoghi, anche qualora sia quello il tempo verbale scelto nella traduzione come filo conduttore del racconto, è un accorgimento d’uso assolutamente comune per chi debba rendere in italiano un romanzo scritto in spagnolo».

Sono numerosi gli esempi di imprecisioni e di scelte poco comprensibili, come tradurre un semplice caían, “cadevano”, con “si posavano” (Mancuso), o “piombavano” (Collo), scelte per le quali Fava offre una convincente spiegazione di ordine psicologico: la volontà «frequente in una certa percezione della lingua letteraria, di evitare il ricorso a forme verbali di uso troppo comune, e troppo legate alla sfera del “fare quotidiano”, com’è qui il verbo cadere». In sostanza dunque, per Fava: «Le migliori qualità della scrittura di Rulfo, i tratti di più marcata originalità della sua ricerca linguistica e poetica sono anche […] quelli maggiormente mortificati nelle tre traduzioni».

Stefano Tedeschi, nel saggio successivo, si occupa delle traduzioni della narrativa cubana degli anni Sessanta, avvertendo che l’attuale consolidata presenza di certi autori – come Leonardo Padura Fuentes, Juan Pedro Gutiérrez, Zoé Valdés e altri –, insieme alle numerose antologie di racconti, è da collegare «a un immaginario diffuso, che colloca la grande isola caraibica tra le destinazioni preferite dei viaggi degli italiani, e che viene testimoniato da un insieme di film, documentari, libri di viaggio: si oscilla da sempre tra l’esaltazione della meraviglia tropicale e la dedizione, a volte nostalgica, a un processo rivoluzionario comunque ritenuto valido, nonostante gli innumerevoli “distinguo”, i pentimenti, le critiche o le aperte condanne che si sono susseguiti nel corso soprattutto degli ultimi anni». L’attenzione al più ampio contesto socio-politico – insieme a un ampio spoglio delle pubblicazioni di opere narrative, ma non solo, di autori cubani in Italia (quattro romanzi di Carpentier fra il 1959 e il 1964, e poi Saverio Sarduy, Guillermo Cabrera Infante, Reinaldo Arenas, Calvert Casey) e alla ricezione critica sulla stampa italiana – è il fulcro dello studio di Tedeschi, del quale va ricordato il volume All’inseguimento dell’ultima utopia. La letteratura ispanoamericana in Italia e la creazione del mito dell’America latina, dove aveva messo a frutto lo stesso metodo d’indagine con notevoli risultati. Tedeschi si sofferma all’inizio su Carpentier per analizzare tre versioni italiane del racconto “Viaje a la semilla”, eminente nella produzione di questo autore. La prima traduzione di Araneo stravolge il testo di partenza operando tagli indebiti e traducendo i nomi di persona (secondo un uso comune all’epoca e fortunatamente abbandonato in seguito); soprattutto, scompaiono riferimenti essenziali per la comprensione e l’inquadramento del testo.

A Maria Vasta Dazzi, invece, Tedeschi rimprovera (coinvolgendo nella critica la tendenza di allora degli editori di usare i traduttori come “mediatori multilingue”) «la perdita di una enorme quantità di dati culturali specifici, sia grazie al persistere di numerosi errori, sia attravrso la banalizzazione di dati squisitamente caraibici». La situazione migliora un po’ con la terza traduzione, a cura di Marcelo Ravoni e Gianni Guadalupi, ma «Il buon risultato della traduzione non riesce però a recuperare il nome di Carpentier per il pubblico italiano: le traduzioni proposte da Longanesi agli inizi degli anni Sessanta sono ormai introvabili […] e bisognerà aspettare molti anni per ritrovare il nome dello scrittore cubano nelle proposte editoriali di casa nostra».

E non si tratta dell’unico caso di “oblio”: stessa sorte toccherà a Severo Sarduy, Calvert Casey e Reinaldo Arenas, di cui Rizzoli pubblicherà Il mondo allucinante nel 1971, dopodiché bisognerà attendere il 2007 per leggere la sua autobiografia, Prima che sia notte, al traino del film di Schnabel. (Mi permetto anche di citare anche il romanzo breve Arturo, la stella più brillante, da me tradotto per Cargo sempre nel 2007.) È forse il caso di ricordare l’omosessualità di questi tre autori, che faceva di loro dei paria in patria; infatti tutti e tre sceglieranno, in modi più o meno drammatici, di vivere e morire all’estero: Casey suicida a Roma nel 1969, Arenas di Aids a New York nel 1990 e Sarduy a Parigi nel 1993, dove risiedeva fin dal 1960.

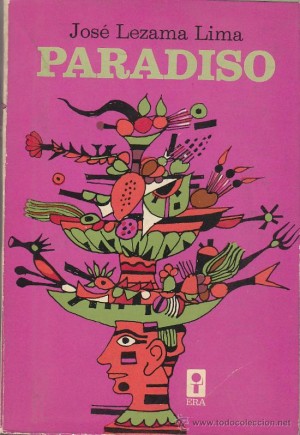

Non poteva mancare un’attenta disamina delle traduzioni di Paradiso, di Lezama Lima. Anche in questo caso vi fu un piccolo giallo: la traduzione appariva firmata da Valerio Riva e Arrigo Storchi, ma questo secondo nome copriva la figura di Enrico Cicogna, che alla fine si era rifiutato di firmarla perché, a suo dire, troppo rimaneggiata dallo stesso Riva. Glauco Felici, che avrebbe firmato in seguito una seconda traduzione, nella sua “Nota del traduttore” affermava: «Ciò di cui più risente quella traduzione è lo sforzo di imporre un “bello stile”, una certa spavalda e sorridente omogeneizzazione alla prosa lezamiana». Tedeschi, grazie a un confronto condotto anche in questo caso con la traduzione francese e quella inglese, conclude: «La nostra analisi delle diverse traduzioni di Paradiso […] mostra che l’indubbia difficoltà del testo lezamiano, un romanzo che potrebbe essere catalogato come “ermetico”, provocano delle conseguenze gravi sulla sua comprensione in Italia: come la critica ha più volte segnalato, l’ermetismo di Paradiso non va interpretato nel senso di una generica oscurità, quanto di un testo per il quale è necessario un particolare sforzo di comprensione. In italiano diventa spesso solamente difficile, indecifrabile, inutilmente complicato».

Segue il saggio di Elena Liverani “Tradurre Isabel Allende”. Liverani è la traduttrice della Allende, e il suo intervento si differenzia sensibilmente dagli altri raccolti nel volume, incentrato com’è sulla divaricazione esistente tra i giudizi piuttosto severi della critica verso la scrittrice cilena e il suo successo planetario (insieme a un approccio critico che privilegia lo studio dello sviluppo nel corso del tempo della narrativa della Allende): «… negli undici libri da me tradotti si registra un’esplorazione consapevole di nuovi orizzonti sia geografici sia sull’asse del tempo, come pure il desiderio di misurarsi con nuove forme narrative, in una lingua sempre più prossima a una variante standardizzata. In sostanza, con tutte le cautele possibili, credo si possa affermare che l’autrice si sia progressivamente smarcata da un paradigma schiettamente latinoamericano, circostanza che ha reso meno urgenti le riflessioni relative ai rischi insiti nell’esotizzazione o nell’eccessiva addomesticazione. […]

Senza voler minimamente svilire la qualità letteraria delle opere di Isabel Allende, ritengo che le parole usate da Franca Cavagnoli per sottolineare l’importanza, in traduzione, della corretta identificazione della tipologia del lettore – che vuole pensare, o che vuole distrarsi – sembrano attagliarsi felicemente al caso di Isabel Allende: “Per lui [il secondo tipo di lettore] chi ha scritto il libro è un piacevole conversatore, sa come incuriosirlo, tenerlo incollato alla pagina e divertirlo”. Come si è detto, i numerosissimi lettori di Isabel Allende non cercano e, soprattutto, non trovano solo questo. Ma se, una volta individuato il lettore, è altrettanto necessario riconoscere la dominante del testo, non deve stupire che, concordemente con l’autrice e la casa editrice, essa sia stata individuata nella leggibilità e nella fruibilità.»

Anche il saggio conclusivo di Rosalba Campra, “Tradurre / essere tradotti / autotradursi: peripezie attraverso lo specchio”, si distingue dagli altri saggi della raccolta perché, anche se queste pagine «possono essere lette come l’abbozzo di una teoria […] dato che questa viene esposta attraverso aneddoti vissuti in prima persona, possono anche essere lette come l’abbozzo di un’autobiografia». Va detto subito che questo particolare approccio offre l’occasione all’autrice – argentina che vive da molti anni in Italia esercitando l’insegnamento universitario e che ha alle spalle una proficua e notevole attività di scrittrice, oltre che di traduttrice – di sostanziare con gustosi esempi, tratti persino dai suoi ricordi d’infanzia, alcune tematiche di interesse generale per i traduttori. «Le scelte lessicali dei traduttori fanno sì che una storia appaia melanconica, o che si tinga piuttosto di toni avventurosi; un “castello” suggerirà una situazione in cui oltre alle guerre s’immaginano tornei, danze e cene; se il traduttore invece ha oprato per “fortezza” si parlerà solo di armi… E così, in una vertigine che non conosce tregua, ogni parola indicherà strade diverse in un territorio sconosciuto.»

Quanto mai istruttiva la ricostruzione dell’esperienza dell’Officina di Traduzione Letteraria Ispanoamericana (la cui sigla, OTLI, in nahuatl, la lingua degli aztechi, significa “via”): «… se il testo da tradurre può essere considerato invariabile, ogni epoca, come insegna il Pierre Menard di Borges, legge (e quindi traduce) un testo diverso». Considerazione che spinge all’adozione di una semplice regola per i seminari: «conoscenza e rispetto delle lingue di partenza e di arrivo, analisi dettagliata del testo, coerenza delle scelte. Ovvietà? Può darsi, ma al momento di metterle in pratica si rivelano non così scontate, dato che, anche senza fermarsi ai meri errori linguistici (e rinunciando alla tentazione di compilare un catalogo dei mostri creati dalla distrazione o dall’ignoranza), è frequente imbattersi in traduzioni che rivelano l’assenza di uno studio dell’architettura del testo, della sua retorica più o meno segreta, delle ricorrenze e delle risonanze di un termine, degli slittamenti sintattici, degli esperimenti con il significante… Cioè di tutto quel lavoro previo che, a parer mio, costituisce la base imprescindibile di ogni traduzione letteraria».

Rosalba Campra si sofferma poi su un aspetto cruciale: la molteplicità di varianti dello spagnolo nell’immensità del territorio americano: «Durante i secoli della colonizzazione lo spagnolo si è sovrapposto alle lingue indigene e, a sua volta, ha ricevuto via via il contributo di un’immigrazione vastissima ed eterogenea. Una parola, dunque, non ha lo stesso significto, né lo stesso valore, né si colloca nello stesso registro, se appartiene a un testo dei Caraibi o del Rio de la Plata, del mondo andino o di Città del Messico». A mo’ di esempio delle trappole in cui si può cadere, Campra cita la traduzione del termine garrafa nel romanzo di Osvaldo Soriano No habrá más penas ni olvido, che con tutta evidenza non è, nell’uso argentino del termine, una “caraffa”, ma una bombola del gas.

I traduttori saranno infine grati a Campra per la segnalazione di un problema che è all’origine di condivisibili lamenti che si sentono spesso fra colleghi: gli interventi delle redazioni delle case editrici, «dei cosiddetti “correttori di stile” […] volti a sacrificare il personalissimo stile di un testo a favore di una presunta facilità e di un risparmio del tempo di lettura. Ciò che si persegue in questo caso non è la fedeltà al testo originale attraverso una trattativa onesta nei confronti delle strutture della lingua di arrivo, bensì il miraggio di una scrittura “fluida”, vista come il maggior trionfo a cui si possa aspirare – anche quando non sia questo ciò che richiede il testo originale».

Interessantissime, infine, le osservazioni dell’autrice sul tema dell’autotraduzione, per le quali vale la pena lasciarle ancora la parola: «Alcuni pensano che l’autotraduzione sia una delle possibili vaianti di un testo, altri credono che si tratti di una traduzione vera e propria, oppure di una pratica ipertestuale. Per me, nel caso di Dal libro della memoria, l’autotraduzione è stata un’esperienza che mi ha scosso, una specie di sdoppiamento attraverso il quale mi appropriavo di qualcosa che una parte di me ignorava di possedere. Qualcosa che ha probabilmente a che vedere con l’apparente paradosso di Pessoa: “una traduzione è solamente un plagio in nome dell’autore”. Che tipo di plagio sarà allora l’autotraduzione? Quale io ne è responsabile? Di cosa, e a chi parla? Son historias ajenas muchas veces / Son la tuya.»

In conclusione, lungi dal voler trarre un bilancio, che sarebbe del tutto prematuro rispetto alla discussione che il libro mi pare sollecitare fra tutti i “mestieri del libro”, dall’editore al revisore passando per la figura centrale del traduttore, posso solo segnalare la grande utilità della sua lettura, e mi permetto di sollevare solo una domanda, che nasce da alcune osservazioni sparse nei vari interventi. Se si può essere infatti d’accordo in linea di principio con affermazioni come quelle di Franca Cavagnoli riportate nell’intervento di Elena Liverani: «.. quando ci si accinge a tradurre, è bene conoscere l’intera opera dell’autore, “sia esso un classico o un autore d’evasione, avere familiarità con il suo immaginario narrativo grazie alla lettura non solo dei suoi testi, ma anche delle varie testimonianze che può aver lasciato: lettere, diari, articoli, interventi pubblici», resta da chiedersi fino a che punto ciò sia possibile – addirittura per gli “autori d’evasione” – con i tempi di solito concessi ai traduttori dalle strategie editoriali, spesso alla rincorsa dell’ultimo best seller o dell’ultima novità. Lo stesso discorso vale per l’invito contenuto nel saggio di Antonio Melis: «Oggi esiste un riconoscimento finalmente generalizzato intorno all’esistenza di diverse varietà della lingua spagnola e quindi della necessità, per il traduttore, di impadronirsi, di volta in volta, di quella che riguarda il particolare contesto storico, sociale e culturale oggetto della sua versione in italiano». Parole sacrosante, intendiamoci, ma fino a che punto realizzabili nelle condizioni attuali del mercato editoriale? So che non fa fine, ma si vorrà affrontare nelle sedi opportune, una volta o l’altra, il tema del trattamento contrattuale ed economico dei traduttori in Italia? Si riuscirà a convincere gli editori e i recensori a dare il giusto rilievo al nome e al lavoro del traduttore? Sarà possibile affrontare il tema della formazione e dell’aggiornamento uscendo dalla palude dei tanti corsi truffa (o “fuffa”, secondo una definizione letta di recente sulla mail list di traduttori Qwerty)? In definitiva: il mestiere del traduttore è possibile? O dovremo rassegnarci a considerarlo un’attività complementare all’insegnamento, un hobby, una passione?

Condividi