Pubblichiamo l’omaggio dello scrittore Jorge Volpi a Gabriel García Márquez apparso oggi su El País, ringraziando l’autore e la testata.

«I nostri Apollo e Dioniso»

di Jorge Volpi

traduzione di Giulia Zavagna

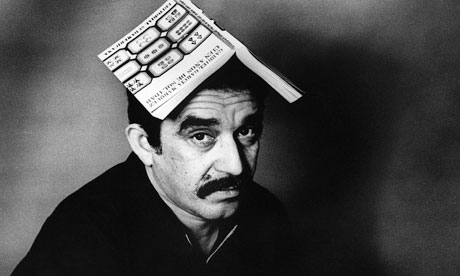

Una volta concluse le cerimonie funebri e assopito il lutto, una volta esauriti gli omaggi e le esequie, una volta screditate le figure pubbliche e dimenticate le brusche antipatie o le estemporanee dichiarazioni, ciò che alcuni hanno vaticinato decenni fa diventerà una convinzione naturale: che i due colossi sorti da quella brillantissima Età dell’Oro della narrativa latinoamericana sviluppatasi durante la seconda metà del xx secolo furono Jorge Luis Borges e Gabriel García Márquez. I due scrittori più influenti e poderosi della nostra terra e della nostra lingua. I due più ammirati e imitati al mondo. Nel gioco di dualismi che tanto ci piace, il nostro Platone e il nostro Aristotele. O, meglio, il nostro Apollo e il nostro Dioniso.

Senza dubbio furono accompagnati da una stupefacente corte di titani, con le più svariate poetiche, da Rulfo a Vargas Llosa, da Donoso a Fuentes, da Sábato a Ibargüengoitia, da Ribeyro a Cortázar, ma le voci più ascoltate, più singolari, più originali – se intendiamo per originalità una mutazione insolita tra gli insegnamenti del passato e la serena rivalità con i propri contemporanei – furono quelle del poeta e scrittore di racconti argentino e quelle del romanziere e autore di racconti colombiano, somma di tutti gli sforzi che li precedettero, da Machado de Assis e Jorge Isaacs a Macedonio Fernández e Alfonso Reyes, e soglia di tutti coloro che li succedettero, come Roberto Bolaño, di cui oggi si pubblicano, nella sua ombra, i primissimi libri.

Con il tempo non potrebbero sembrarci più contrari, più distanti. Da una parte, lo scrittore cieco e puntiglioso, incisivo quanto melancolico, ieratico al punto da fungere da profeta, padrone di un sottilissimo humour, sebbene spesso malinteso, l’uomo vicino – suo malgrado – alla destra, il vate unanimemente venerato che non avrebbe mai ricevuto il Nobel. Dall’altra, lo scrittore allegro e tumultuoso, in grado di sviluppare la sintassi e di rinnovare i miti, sorridente al punto di diventare amico di tutte le famiglie – che senza conoscerlo, oggi, senza pudore lo chiamano Gabo – l’uomo vicino alla sinistra e a Fidel Castro, il bardo unanimemente adorato che ricevette il Nobel più giovane di qualunque altro scrittore latinoamericano.

Con il tempo non potrebbero sembrarci più contrari, più distanti. Da una parte, lo scrittore cieco e puntiglioso, incisivo quanto melancolico, ieratico al punto da fungere da profeta, padrone di un sottilissimo humour, sebbene spesso malinteso, l’uomo vicino – suo malgrado – alla destra, il vate unanimemente venerato che non avrebbe mai ricevuto il Nobel. Dall’altra, lo scrittore allegro e tumultuoso, in grado di sviluppare la sintassi e di rinnovare i miti, sorridente al punto di diventare amico di tutte le famiglie – che senza conoscerlo, oggi, senza pudore lo chiamano Gabo – l’uomo vicino alla sinistra e a Fidel Castro, il bardo unanimemente adorato che ricevette il Nobel più giovane di qualunque altro scrittore latinoamericano.

Sì: in lontananza incarnano vie antagonistiche. Borges è, evidentemente, l’apollineo. Lo scultore che smussa tutti gli angoli. Il prestigiatore che ossessivamente scompiglia ogni aggettivo e ogni avverbio. Il criminale che nasconde sempre la mano. Il modesto anziano che odia gli specchi e la copula e tuttativa moltiplica i Borges a non finire. Il detective che nella sua investigazione omette di essere allo stesso tempo il colpevole. Il filosofo nominalista e il fisico quantistico che si perde nell’Enciclopedia. L’autore dei paradossi e dei circoli più avventati dopo Zenone. García Márquez, invece, è il dionisiaco. Il torrenziale demiurgo di genealogie e prodigi. L’audace dispensatore di metafore e labirinti di parole. Il cartografo della giungla e il cronista della nostra circolare catena di sventure. L’idolo sorridente che trasforma la Storia – e in particolare la sordida trama colombiana – in mille storie intrecciate, tenere e atroci quanto indimenticabili. Il ballerino che, nel condurci in pista, ci obbliga a seguire il suo ipnotico ritmo a ogni costo. Il sagace scriba che si burla dei piccoli tiranni con cui ha a lungo convissuto. Il romanziere abbandonato che finge di non seguire alcuna regola al di fuori della propria immaginazione, eccetto quelle che lui stesso si – e ci – impone.

Sì: in lontananza incarnano vie antagonistiche. Borges è, evidentemente, l’apollineo. Lo scultore che smussa tutti gli angoli. Il prestigiatore che ossessivamente scompiglia ogni aggettivo e ogni avverbio. Il criminale che nasconde sempre la mano. Il modesto anziano che odia gli specchi e la copula e tuttativa moltiplica i Borges a non finire. Il detective che nella sua investigazione omette di essere allo stesso tempo il colpevole. Il filosofo nominalista e il fisico quantistico che si perde nell’Enciclopedia. L’autore dei paradossi e dei circoli più avventati dopo Zenone. García Márquez, invece, è il dionisiaco. Il torrenziale demiurgo di genealogie e prodigi. L’audace dispensatore di metafore e labirinti di parole. Il cartografo della giungla e il cronista della nostra circolare catena di sventure. L’idolo sorridente che trasforma la Storia – e in particolare la sordida trama colombiana – in mille storie intrecciate, tenere e atroci quanto indimenticabili. Il ballerino che, nel condurci in pista, ci obbliga a seguire il suo ipnotico ritmo a ogni costo. Il sagace scriba che si burla dei piccoli tiranni con cui ha a lungo convissuto. Il romanziere abbandonato che finge di non seguire alcuna regola al di fuori della propria immaginazione, eccetto quelle che lui stesso si – e ci – impone.

Apollo e Dioniso. E nonostante tutto queste due vie, come già suggeriva Nietzsche, non sono escludenti ma complementari. Le due metà del mondo. Prima di tutto, García Márquez non avrebbe scritto come García Márquez senza imparare da Borges, suo predecessore e maestro. E Borges non avrebbe trovato miglior successore che questo discepolo indocile, disposto a non copiare i suoi trucchi o la sua dottrina ma a usarli approfittandone per fuggire dall’Accademia e fondare una nuova scuola, riuscitissima, il realismo magico. Nessuno ha colpa, ovviamente, della sua ingente legione di copisti: le sue invenzioni erano troppo stupefacenti perché centinaia di mascalzoni non tentassero di appropriarsene.

I due sono stati giustamente elevati sugli altari. O, meglio ancora, sugli altari privati che ognuno erige a casa propria: sono i nostri penati. Impossibile non adorarli e non volerli, allo stesso tempo, decapitare. Impossibile non aspirare a reiterare – Vargas Llosa dixit – il loro deicidio.

Condividi