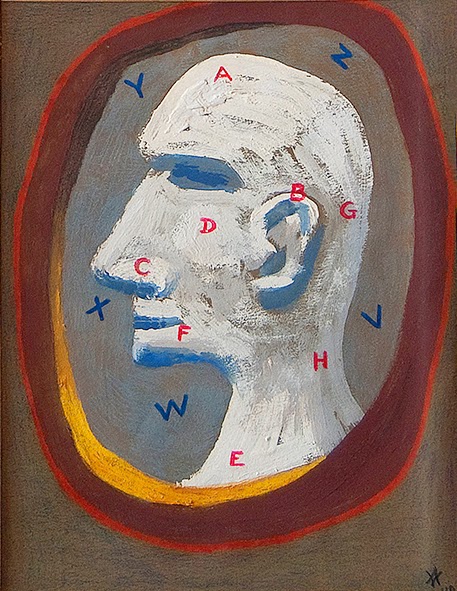

«Cabeza», di Álvaro Yáñez Bianchi, alias Juan Emar

Pubblichiamo oggi un saggio inedito di Francesco Varanini sullo scrittore cileno Juan Emar. Si tratta di un’anticipazione di un più ampio lavoro di prossima pubblicazione che costituisce un’ideale prosecuzione del Viaggio letterario in America Latina, di cui in passato abbiamo pubblicato ampi stralci sul blog.

«Juan Emar oltre la soglia del romanzo»

di Francesco Varanini

Ne ho fin sopra i capelli, estoy hasta la coronilla. Sono stufo. Estoy harto. Basta. Non non ne posso più. La misura è colma. È un troppo che stroppia. La soglia è stata superata, el umbral rebasado. Álvaro Yáñez Bianchi, Pilo per gli amici e i familiari, non ne può più di un mondo letterario abitato da burini e da venditori di fumo, un mondo dove la meschinità è pari all’ignoranza, mondo chiuso a riccio nella difesa di ridicoli interessi di bottega. Un mondo dove non conta l’autore, il creatore di mondi possibili, il romanziere o il poeta, un mondo dove contano solo recensori mossi dall’invidia, dal risentimento, dal rancore. E critici inaciditi, sadici, pomposi quanto vuoti. E editori che fingono di essere al servizio della cultura ma che badano invece solo al soldo.

Io, giura a sé stesso Álvaro Yáñez Bianchi, non voglio mai più avere a che fare con questa gentaglia. E siccome il mondo letterario – il mondo delle case editrici, delle terze pagine, dei quotidiani e delle riviste letterarie – e siccome il mondo letterario è il loro mondo, io, scrittore, proprio perché scrittore, esco da questo mondo, mi allontano. Mi chiuderò in un altrove inaccessibile.

Il mondo letterario pretende di imporsi allo scrittore come ambiente necessario. Dice l’editore: solo io posso fare di te un autore. Dice il recensore: solo per mio tramite avrai i tuoi lettori. Dice il critico: solo io posso darti la fama. Perciò la scrittura nota al pubblico sarà solo la scrittura passata al vaglio di editori, recensori, critici. Ma chi scrive per intimo bisogno, per proprio piacere, davvero non può fare a meno di subire questo ricatto? Io, dice a sé stesso Álvaro Yáñez Bianchi, d’oggi in poi non lo subirò. Andrò oltre la soglia, oltre el umbral – oltre quella terra di nessuno nella quale si finisce per trovare un compromesso: quel terreno dove recensori e critici, bontà loro, accettano quel poco di nuovo che i loro stomachi sensibili sono in grado di accettare; quel terreno dove lo scrittore accetta di dar prova di umiltà, sottomettendosi al giudizio, accettando di considerare il proprio testo difettoso, bisognoso di essere emendato.

Dice a sé stesso Álvaro Yáñez Bianchi: ne ho abbastanza, ne ho fin sopra i capelli, la misura è colma, non accetterò più compromessi, andrò oltre, quale che sia il prezzo, oltre la terra di nessuno, mi chiuderò in un mio mondo, e non importa se sarà un mondo di solitudine, forse di desolazione, abitato solo da me. Je n’ai marre dell’impossibilità di scrivere quello che voglio, come voglio. Pur di potermi dedicare, libero da trabas, da aspettative e da giudizi, pur di potermi dedicare alla mia scrittura, accetterò il rischio che la mia scrittura resti segreta, il rischio che ciò che ho scritto muoia con me. Anche il lettore postumo, in fondo, può essere troppo esigente, può privarmi della libertà: mi rifiuto di tener conto, d’ora in poi, dell’opinioni di qualunque lettore. Presente, futuro. Mi rifiuto di tener conto anche, dice a sé stesso Álvaro Yáñez Bianchi, scrittore, dell’opinione di Álvaro Yáñez Bianchi, lettore. C’è un luogo estremo della letteratura: il luogo della scrittura sciolta dal legame con la lettura. Solo se separata dalla lettura le scrittura sarà veramente libera, svincolata da ogni condizionamento, da ogni giudizio. Io, promette a sé stesso Álvaro Yáñez Bianchi, abiterò quel luogo.

Scriverò un romanzo, promette a sé stesso Álvaro Yáñez Bianchi. La scrittura del romanzo mi accompagnerà d’ora in poi per ogni futuro giorno della mia vita. Non importa se il romanzo che scriverò non sarà letto da nessuno. Non importa nemmeno se risulterà, pagina dopo pagina, quaderno dopo quaderno, nel corso del tempo, illeggibile anche per me stesso. Avrò comunque vissuto ogni giorno della mia vita come scrittore, alla faccia di editori, critici e recensori e lettori.

La mia vita da oggi in poi sarà diversa, dice a sé stesso Álvaro Yáñez Bianchi. Sarò un’altra persona. Mi darò un nuovo nome. Abbandonerò quel cognome che mi rende ricattabile, quel cognome che mi fa essere uno di loro. Il mio nuovo nome sarà perenne testimonianza del mio essere altrove, del mio rifiuto del vostro mondo, del mio averne abbastanza di voi editori e critici e recensori. E lettori. Il mio nome parlerà del mio averne fin sopra i capelli, hasta la coronilla. Álvaro Yáñez Bianchi conosce bene il francese, lo ama per certi versi più dello spagnolo. Ne ho fin sopra i capelli, j’en ai par-dessu la tête, j’en ai marre. Je n’ai marre. Mi chiamerò Jean Emar, anzi, Juan Emar.

Álvaro Yáñez Bianchi, Pilo per i familiari e gli amici, è nato nel 1893. A metà del cammino della sua vita passa oltre la soglia, el umbral. Al di là della soglia ci appare Juan Emar, autore della propria opera, e personaggio, anche, del romanzo che sta scrivendo.

Álvaro Yáñez Bianchi, Pilo per i familiari e gli amici, è nato nel 1893. A metà del cammino della sua vita passa oltre la soglia, el umbral. Al di là della soglia ci appare Juan Emar, autore della propria opera, e personaggio, anche, del romanzo che sta scrivendo.

Juan Emar non sa, non vuole sapere cosa accadrà dopo la propria morte. Lascia cinquemilatrecentodiciotto pagine dattiloscritte. Attraverso queste pagine si candida ad essere ricordato.

«Yo soy pintor», afferma. Ha diciassette anni. E va a scuola di disegno e pittura, e si mette a dipingere. Il padre accondiscende di malavoglia ai propositi del figlio.

«Soy escritor, y como tal me realizaré», afferma alle soglie dei quarant’anni. Juan Emar ha una lenta gestazione. Ci vogliono almeno vent’anni perché la vocazione si trasformi, da pittura a scrittura. Anni intensi, tra Santiago e Parigi, tra il Cile e la Francia, in un andirivieni del quale forse è giusto trascurare i dettagli. Donne diverse accanto a Pilo, figli vengono alla luce. Pilo appartiene a una di quelle famiglie nelle quali si dice del bambino appena nato, del rampollo di precoce intelligenza: «da grande sarai Presidente della Repubblica». E certo avrebbe potuto esserlo, ed è anche per sfuggire a questo possibile destino che Álvaro Yáñez Bianchi, Pilo, si immagina da ragazzo pittore, e si immaginerà poi da adulto scrittore. Fino a ritirarsi dal mondo per essere Juan Emar, dedito alla scrittura.

«Hay veces que es mejor ser antipatriota», «Todo el mundo en Chile es chileno; es algo desesperante», scrive Juan Emar. Una classe dirigente, una intellighenzia ristretta a un pugno di famiglie, un mondo ripiegato su sé stesso, lontano dall’Europa. Lontano da Parigi, dove Álvaro Yáñez Bianchi, Pilo, cerca di rinascere. Parigi, dove trova un’altra identità come artista, pittore. Parigi, l’afrancesamiento, il sogno segreto dell’intellettuale latinoamericano – nel Settecento, nell’Ottocento, nel Novecento, fin quando il miraggio delle borse di studio delle fondazioni e delle università statunitensi propongono altri orizzonti. Ma Parigi non basta. Álvaro Yáñez Bianchi, Pilo, va oltre l’umbral, si trasmuta in Juan Emar, chiuso in casa a scrivere a penna, e poi a copiare a macchina, pagine che forse nessuno leggerà. Nessuna certezza. Letteratura come spazio di possibilità.

Juan Emar apolide: superato l’umbral, la soglia, si è lasciato alle spalle ogni appartenenza, ogni storia personale, ogni legame familiare, ogni identità culturale. Si merita di essere ricordato così, senza patria, senza amori, senza figli, senza denaro, senza successo.

Della vita vissuta, restano solo le tracce ricchissime, ma volutamente confuse, che giorno dopo giorno Juan Emar trasferisce in scrittura.

Faremmo torto a Juan Emar se concedessimo troppo spazio a Álvaro Yáñez Bianchi, Pilo. Il progetto di Juan Emar è: allontanarsi. Rivivere la vita narrandola, appropriandosene attraverso la scrittura. Umbral è fatto di tracce autobiografiche, ma distorte. Immaginate di nuovo. Álvaro Yáñez Bianchi, Pilo, è scomparso. Juan Emar è l’autore del testo che Juan Emar sta scrivendo, ma nel testo appaiono subito, accanto a Juan Emar, anzi sovrastandolo, altri autori. Siamo chiamati a condividere il progetto.

Perciò, per fedeltà a Juan Emar, facendo nostro il suo progetto, eviteremo di porre soverchia attenzione alle tracce biografiche, oggi facilmente accessibili, e ai testi scritti da Álvaro Yáñez Bianchi-Pilo-Juan Emar numerosi, oggi disponibili: epistolari, diari. Devo scrivere qui Álvaro Yáñez Bianchi-Pilo-Juan Emar, perché il vero Juan Emar è solo ed esclusivamente l’autore dell’Umbral. Lì, in effetti, sono presenti e rifusi gran parte dei testi autografi che possiamo oggi leggere: gran parte: non tutti. E lì, nell’Umbral, sono rifuse e confuse le vicende autobiografiche e storiche che Álvaro Yáñez Bianchi ha vissuto.

Seguiamo Juan Emar, che ci ripresenta in modo di volta in volta diversa, rifranti in diversi personaggi, Álvaro Yáñez Bianchi, Pilo, Juan Emar stesso, e il suo alter ego Onofre Borneo dentro El Umbral autore dell’Umbral, che a sua volta passa la mano ad altri autori…

Rispettiamo la volontà di Juan Emar. Rispettiamo il caso o la contingenza che lo hanno guidato nello scrivere giorno dopo giorno Umbral, rimescolando storia e invenzione.

Poche scene esterne all’Umbral, precedenti al superamento dell’umbral, è importante ricordare. Forse solo una.

1935. Álvaro Yáñez Bianchi, Pilo, che si sta trasformando in Juan Emar, Juan Emar che è ancora in parte Álvaro Yáñez Bianchi, Pilo, partecipa al salotto letterario di Vicente Huidobro. Ricorda uno dei presenti, Volodia Teitelboim: Se discutía con acentos arrebatados; pero Juan Emar callaba. Si discute, ci si ruba la parola, ognuno deve dire la sua a costo di alzare la voce. Ma Juan Emar resta silenzioso. «Macizo, resueltamente calvo, amable dentro de su retraimiento», è l’opposto del padrone di casa, «exuberante, narciso, siempre atento a la reproducción de su gloria y a la defensa de su papel en la poesía contemporánea».

Ribadisce Teitelboim: Juan Emar si collocava agli antipodi, chiuso nella sua «semimudez voluntaria».

Il quel salotto, quella sera, Juan Emar, massiccio, risolutamente calvo, chiuso nel suo volontario mutismo, così diverso dall’esuberante, narciso Huidobro, consegna agli amici copia dei suoi tre libri editi in quell’anno, 1935. Ayer, Miltín, Un Año.

Scriverò e scriverò e scriverò. Juan Emar, agli inizi degli anni Quaranta, ha già in mente l’opera, e la stessa vita che lo attende. Ma intanto, appena iniziato a scrivere, si trova nella necessità di dar nome all’opera, al progetto che è ormai anche il progetto della propria vita futura. Ante la necesidad de colocar un título, di fronte alla necessità di mettere un titolo, me ne viene in mente uno: El Umbral. Mi sento, né più ne meno, fermo sull’umbral, sulla soglia. Ha una caratteristica: hacia atrás es una extensión iluminada; hacia adelante la oscuridad. Alle spalle una estensione illuminata. La civiltà, la cultura, la storia. Le luci della casa. La vita già nota. Ciò che si sa e che appare giusto e vero e che si dà per scontato. La luce della conoscenza. Guardando in avanti, l’oscurità. In questa oscurità Juan Emar sceglie di avventurarsi. Ciò che è oscuro, che non è stato ancora detto e non si sa dire, non si sa come dire. Quiero decir que este “adelante” – hoy oscuro – podría ser la solución o – si no la hay de verdad – la explicación de lo ya recorrido. Questo davanti oggi ancora oscuro – ignoto, tenebre, teso ancora da scrivere – potrebbe essere la soluzione de lo ya recorrido: di ciò che è stato già percorso – il percorso della penna sul foglio, l’eventuale ripercorrere quei segni da parte del lettore. Juan Emar oppone soluzione a spiegazione, posto in corsivo. Se non ci può essere vera soluzione – che è pretendere troppo dinnanzi al mistero della scrittura – potrà esserci almeno spiegazione. Lo spagnolo explicar, più vicino dell’italiano spiegare al latino explicare, ci parla con precisione del “venir fuori”, dell’uscire non solo dal pliegue, la piega, ma, guardando all’etimo, dal plex. La radice indeuropea è plek, intreccio, da cui anche implicito. L’intreccio e l’implicito non si spiegano veramente tornando sul testo già scritto. Né attraverso le note e i commenti che potrebbe apporre il critico o l’interprete. L’intreccio e l’implicito si spiegano solo scrivendo ancora.

Questo è il progetto che Juan Emar formula con terribile precisione, già nella seconda pagina. Appena ha iniziato a scrivere. E già Juan Emar sa che si accinge ad un cammino che dovrà durare tutta la sua restante vita. Viaggio iniziatico. La luce alle spalle.

Pensiero profondo, ricorsivo. Quiero decir que este “adelante”, voglio dire che questo “davanti” – oggi oscuro – potrebbe essere la soluzione. Potrebbe: nessuna certezza. Progetto, speranza, non fiduciosa certezza. O, se non c’è una vera soluzione, questo “davanti”, sempre oscuro, sarà la spiegazione del cammino già percorso. In questa oscurità va cercato il senso della luce che illumina il passato, il senso di ciò che, avendolo già vissuto, ci appare dotato di senso. Ci appare: ma l’illuminazione è solo uno dei sensi possibili. L’oscurità è la possibilità di nuovi sensi. L’illuminazione è energia dispersa, già usata, entropia. L’oscurità è spazio di possibilità. L’estensione illuminata ci serve solo per darci la direzione: a cosa dobbiamo dare le spalle. Mentre guardiamo en adelante, in avanti.

La soglia, el umbral, si sposta con noi. Così Juan Emar cammina sempre en el umbral, e ci invita a camminare en el umbral, l’estensione illuminata alle spalle, l’oscurità davanti a noi.

Umbral è composto di quattro pilares, pilastri – El globo de cristal, El canto del chiquillo, San Agustín de Tango, Umbral –, e un dintel, architrave, che conclude l’opera – se mai simile opera può dirsi veramente conclusa.

All’incipit, la lettera di Onofre Borneo a Guni, segue, quasi come un allegato, una sintesi dell’opera. Sintesi dell’opera che appare dettagliata e precisa per quanto riguarda i primi due pilastri, e inizia invece a dilungarsi e a disperdersi nel descrivere l’argomento del Tercer Pilar. E lì il Preambolo si tronca. Juan Emar può immaginare, almeno nelle linee generali, cosa scriverà. Ma solo fino ad un certo punto. Solo un testo molto più breve, più semplice, potrebbe essere totalmente assoggettato a un piano già tracciato. Se l’autore è Juan Emar, allora il testo non può essere che un testo che sfugge al controllo del suo stesso autore.

Si chiede, e chiede a Guni: «¿Cómo empezar a contarte todo? Tengo aquí una montaña de notas, observaciones, narraciones, qué se yo. Cuando quiero echar mano a ellas, se escabullen». Come incominciare a raccontarti tutto? Ho qui un mucchio di note, osservazioni, narrazioni, e che so io. Se escabullen: latino volgare excapulare; animali che scappano via, sfuggono al recinto in cui sono chiusi. Tutte queste scritture provvisorie, questi appunti, quando cerco di metterci mano, scappano via.

Juan Emar, con la lenta applicazione del suo vergare segni su un supporto – scrivere – tenta di fissare quella materia liquida – sfuggente, sempre pronta a gonfiare e a sgonfiarsi – suggerita dall’idea di Schwelle, in tedesco “soglia”.

Anche a Emar la materia sfugge di mano. Del resto questo sfuggire, come già, prima che nell’Umbral, in Miltín, sta all’origine del suo progetto. Juan Emar fugge dal mondo sprofondandosi nella materia sfuggente della propria narrazione. Il nascondiglio sarebbe meno protetto, sarebbe violabile se la narrazione fosse più chiara, perché allora l’autore stesso potrebbe rischiare di venir meno alla promessa fatta a sé stesso: non scendere a compromessi, non pubblicare.

Yo me evadí, […] escondiéndome como un delincuente, con mi gran Umbral […] ese de los mil papeles y notas en archivadores y clasificadores […] Nadie iba a saber nada. Mi escondite consistía en ‘no publicar, no, no publicar jamás […].

Io sono fuggito via, mi sono nascosto come un delinquente, con il mio gran Umbral, questa roba di migliaia di carte e note in schedari e classificatori. Nessuno doveva venirne a sapere. Il mio nascondiglio consisteva nel «non pubblicare, non pubblicare mai».

Il gesto dadaista che è l’Umbral consiste nel prendersi gioco di noi. Impossibile seguire un (unico) filo logico, vano raccontare la trama. Il testo si fa beffe dei tentativi di riassumerlo. La meravigliosa ridondanza, la complessità dell’Umbral, ci obbligano ad inchinarci ammirati.

Atteggiarsi a critico, a interprete che ordina e che sintetizza l’opera, di fronte all’Umbral, è del tutto vano. Alone è già stato liquidato con un sberleffo in Miltín.

Dobbiamo semmai inchinarci alla sempre presente autocritica implicita nel testo. Lo stesso Juan Emar-Onofre Borneo, da dentro il testo, ci parla del timore, anzi del panico che l’autore stesso prova di fronte alle stravaganti immagini e alla contorta struttura che lui stesso sta generando. Pánico por el hecho de idear, que idear es el hecho de ponerse a1 borde de un desencadenamiento inevitable. El pánico de desencadenar, de desatar, desatar demasiado…! Panico per il fatto di ideare, ché ideare è il fatto di porsi al bordo di uno scatenamento inevitabile. Il panico di scatenare, slegare, slegare troppo!

Evito quindi di condannarmi alla fatica vana o temeraria: non tento di riassumere la trama, né tento di proporre un possibile percorso all’interno del testo, né cerco nel testo un qualsiasi ordine, né mi propongo di spiegare troppo.

Álvaro che voleva essere pittore, lascia il passo a Juan Emar, che vuole essere scrittore: Juan Emar es un intento, un tentativo di Álvaro, si legge nell’Umbral. Juan Emar, accingendosi a intraprendere quel viaggio alla ricerca di sé stesso che è Umbral, lascia il passo a Onofre Borneo, che eredita da Juan Emar la vita vissuta – biografia – e le opere pubblicate – bibliografia:Un tiempo firmaba yo Juan Emar y la gente así me llamaba, mi firmavo Juan Emar, e così ero chiamato.

Álvaro Yáñez si allontana dai propri dolori incarnandosi in Juan Emar, Juan Emar è libero dai pesi subiti da Álvaro Yáñez e libero di immaginarsi la persona che vorrebbe essere. Per questo dedica la propria vita a scrivere l’Umbral. Ma questo tipo di scrittura è anche rivivere la propria dolorosa storia: per trasformare, attraverso la narrazione, la vita in qualcosa di diverso, bisogna in qualche modo riviverla, questa vita. E allora Juan Emar si protegge dall’eccessivo carico emotivo affidando i propri pesi a Onofre Borneo, è lui a rivivere nel romanzo la faticosa vita che era stata di Álvaro Yáñez e quindi di Juan Emar, fin al punto che nel romanzo è attribuita a Onofre Borneo la paternità delle proprie opere, già pubblicate a nome di Juan Emar.

Lo scrittore scrive e scrive e scrive. Scrivere è un impegno diario. L’autore scrive un diario. Ma come si è distribuita la scrittura nel tempo, nei lunghi anni che sono succeduti al 2 marzo 1941. Di questo nulla si sa limitandosi alle pagine dell’Umbral. In qualche modo ci manca – in questa scrittura diaristica – la datazione di ogni pagina. L’enorme disponibilità di Emar a parlare da dentro lo stesso Umbral del proprio processo di scrittura non arriva a tanto.

A questa carenza surrogano in modo efficacissimo le puntuali annotazioni contenute nelle lettera alla figlia – laddove Juan Emar, con cura maniacale, ricorda il numero dell’ultima pagina scritta.

La pila di pagine dattiloscritte che lentamente, inesorabilmente si eleva, giorno dopo giorno, è la più fedele testimonianza dell’inestricabile legame che tiene unito Juan Emar alla sua opera. 28 giugno 1957; pagina 2407. 8 febbraio 1958: pagina 2566. 22 agosto 1959: pagina 3332. 19 maggio 1960: pagina 3905 – qui, coperti di segni un siffatto numero di fogli, Juan Emar è andato ormai ben oltre lo schema immaginato all’inizio: al Tercer Pilar, San Agustín de Tango, ha aggiunto il Cuarto Pilar, Umbral. Terminato a pagina 3.364 Umbral, si è addentrato poi in quella che ora chiama segunda parte llamada Dintel, seconda parte chiamata Architrave.

20 gennaio 1963: pagina 5.083. 13 settembre 1963: mancano due mesi al compimento dei settant’anni; Juan Emar scrive alla figlia: «Perché ti parlo con questo tono? Perché estoy algo enfermo, sono un po’ malato. Niente di grave, ma è qualcosa di molto fastidioso che mi obbliga a fare tutto lentamente, come se fossi un vecchietto. Ho il collo molto gonfio sotto l’orecchio destro. Il mio collo e la mia spalla mi chiedono di mettermi a letto. Stando a letto mi sento molto meglio. Adesso ti scriverò tanto, tanto».

Quello stesso giorno è morto l’amico Eduardo Barrios. Juan Emar non lo sa ancora.

Cinque giorni dopo Juan Emar scrive alla sorella Flora – che da dieci anni ormai ha terminato di pubblicare quei testi scritti in prima persona – «Espejo sin imagen», «Icha», «Aguas oscuras», «Juan Estrella», «Gertrudis» – capitoli di una autobiografia romanzata. «La morte di Eduardo Barrios mi ha colpito molto, profondamente», scrive Juan Emar alla sorella, «Ho un appuntamento in ospedale e lì si vedrò cosa ho. Ahora sólo deseo morir pronto. Adesso desidero solo morire presto. Recibe un fuerte abrazo de tu hermano desamparado y triste que sólo desea irse, irse, irse.Ricevi un forte abbraccio dal tuo povero e triste fratello che desidera solo andarsene, andarsene, andarsene».

Pilo ha un tumore. Muore l’8 aprile 1964, quando Juan Emar –avendo fatto in tempo a scrivere quella che appare una plausibile conclusione – è giunto a pagina 5.318.

Juan Emar può permettersi di morire perché ha finito di scrivere. Ma anche: Juan Emar muore perché non ha più, a tenerlo in vita, la scrittura.

Nota. Nell’autunno del 2002, in quanto autore del Viaje literario por América Latina, sono stato ospite della Fiera del Libro di Santiago del Cile. In quella occasione, in separata sede, Jorge Edwards (che è anche uno dei protagonisti del mio Viaggio) e Cristián Warnken Lihn mi dissero che, visto quello che avevo scritto, avrei dovuto senz’altro leggere un misconosciuto scrittore cileno, Juan Emar.

Per dodici anni, fino a questo momento, mi sono sentito in debito.

L’articolo qui proposto è estratto da un più vasto saggio destinato ad apparire in una raccolta di prossima pubblicazione.

Condividi