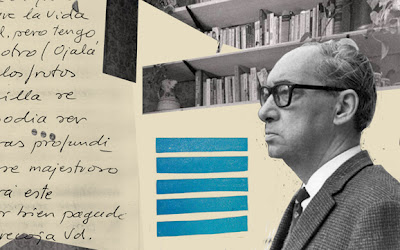

Proponiamo oggi un saggio di Bruce Swansey che esplora l’uso espressivo e simbolico nell’opera dell’autore uruguayano di quello che Bajtin chiama il cronotopo. Ringraziamo l’autore e la «Revista de la Universidad de México», dove il testo è stato pubblicato originariamente.

di Bruce Swansey

traduzione di Raffaella Accroglianò

La tentazione di disegnare alberi genealogici capaci di classificare un’opera, oltre a conferirle prestigio culturale, condusse la critica, che si occupò ben presto dell’opera di Onetti, a segnalare l’influenza dei nordamericani Dos Passos e Faulkner, dell’irlandese Beckett e dei francesi Sartre, Céline e Barbusse.[1] Che io sappia Onetti non accettò mai queste influenze, anche se tale associazione non è del tutto gratuita. Faulkner esercitò una grande influenza sulla letteratura latinoamericana durante la prima metà del ventesimo secolo; per quanto riguarda Beckett, forse il radicale estraniamento che caratterizza i suoi personaggi e le sue situazioni ha qualche familiarità spirituale con l’opera onettiana, ma nonostante il loro carattere «assurdo» possiamo sempre trovare elementi di un umorismo dirompente assenti invece in Onetti; infine, l’associazione con Sartre è in un certo senso logica se si considera l’interesse di Onetti per il termine assurdo, inestricabilmente legato all’universo esistenzialista.[2]

Grande ammiratore di Roberto Arlt, del quale disse che era «Dostoevskij tradotto in lunfardo», Onetti mostra l’anonimato, la solitudine, la deriva di esseri indifferenziati, l’estraniamento e l’indifferenza che contribuiscono a creare l’atmosfera oppressiva e inumana che governa l’esistenza del narratore del suo primo romanzo e che, senza esagerare, protende il proprio sguardo ominoso da Il pozzo (1939) fino a Raccattacadaveri (1964).[3]

Il proposito che sottende alle seguenti pagine è analizzare il modo in cui Onetti, a partire dalla definizione dello spazio e della sua unione con il tempo, crea ciò che in termini bajtiniani possiamo chiamare un cronotopo propriamente infernale, che a sua volta determina e si appoggia sulla costruzione di personaggi fantastici, reificati e bestializzati. [4] Per questo mi concentrerò su Il cantiere (1961), poiché considero che questo romanzo estremizzi la metafora necrotica che mi interessa isolare come parte di una serie di discese tra le quali Onetti rappresenta l’inferno che ciascuno scava per se stesso.

Nel Cantiere sia lo spazio che il tempo sono oggetto di violenza simbolica. Rispetto al primo, si cancella la differenza fra esteriore e interiore; rispetto al secondo, la sua transitorialità è rimpiazzata dalla stasi. La creazione di uno spazio intermedio e di tempo sospeso determina ciò che chiamerò cronotopo infernale nel Cantiere.[5]

Lo spazio del Cantiere è impreciso. Il caseggiato deve persino il suo nome all’attività che fa sorgere in esso le sue rovine, cancellando con ciò qualsiasi possibilità di una storia, di una volontà comunitaria di insediarsi in quel luogo. Tutto sembra essere nato e poi sparito con il cantiere: «Scese sul molo che chiamavano Puerto Astillero, dietro una donna grassa e vecchia, un canestro e una bambina addormentata, come avrebbe potuto scendere, forse, in qualsiasi altro posto» (p. 23).[6]

Il deturpamento del luogo, che nella sua assurda decadenza propone già un’anticipazione della morte, trasforma il cantiere e il porto in spazi in un certo senso astratti, dato che hanno perso la loro funzione, conservando di questa appena un nome generico il cui articolo contribuisce a sottolineare la vacuità inospitale: il cantiere, la piazzetta, la baracca, la casa, spazi nei quali come succede sui palcoscenici, si rappresenta il ruolo corrispondente. La minuziosità di alcune descrizioni sottolinea l’indifferenza finale. Il luogo nel quale discende il personaggio è definito negativamente, dato che non vi è nulla in esso che lo renda unico. Definito come «qualsiasi luogo», Puerto Astillero è il grado zero di qualsiasi possibilità di radicamento o di proiezione affettiva.

Nondimeno l’incursione di Larsen presto rivela la peculirità del luogo, anche se questa si inscrive in una lunga tradizione che oppone natura e cultura:

Si inerpicò, senza timore, sulla terra umida parallela alle larghe assi di legno grigioverde, saldate dalle erbacce; guardò un paio di gru arrugginite, l’edificio grigio, cubico, eccessivo in quel paesaggio piatto, le lettere enormi, corrose, che sussurravano a stento, come un gigante afono, «Jeremías Petrus & Co». (p. 23)

La descrizione presenta uno spazio diroccato e opposto all’ambiente che lo circonda; l’edificio risulta enorme per questo paesaggio schiacciato che si vendica attraverso la ruggine e il silenzio che impone a gigantesche lettere, corrose come le gru. Paese abbandonato, il suo aspetto fantasmagorico racconta una storia in cui tutto è un non incontrarsi, ininfluenza, impossibilità e finanche assurdità. La sproporzione dell’edificio sottolinea l’abbandono, come il silenzio imperante o la quiete dell’aria «augurale» enfatizzano l’assenza degli uomini che un tempo lo popolarono. Parte del carattere assurdo dello spazio è dato dalla fragilità del paio di gru che rimangono lì negando la loro funzione e rivelando la loro contraddittoria fragilità.

La solitudine sottolinea l’abbandono di un luogo che Larsen definisce «buco immondo» (p. 23), aggettivo che da una parte definisce la distanza rispetto al mondo esteriore ma che allude anche all’immondizia associata all’inferno.

La casa del proprietario della rovina che si ostinano a considerare come «ufficio» conferma, insieme con la ruggine, l’abbandono che pervade tutto:

Abbassando una palpebra per guardare meglio, Larsen vedeva la casa come la forma vacua di un cielo ambito, promesso; come le porte di una città in cui desiderava entrare, definitivamente, per usare il tempo che gli restava nell’esercizio di vendette senza importanza, di sensualità senza vigore, di un dominio narcisista e distratto (p. 33).[7]

L’immagine, ironicamente paradisiaca, più propriamente descrive una casa borghese che si ferma anch’essa a metà strada fra il desiderio e la realtà, giacché sottolinea la vacuità; questa città celeste ha perduto o tradito la propria origine divina, che è stata sostituita dalla meschinità dei desideri inani e puerili. Le vendette che medita Larsen sono anche’esse infettate da questo virus dell’indifferenza che trasforma la sensualità in routine, il narcisismo in una concentrazione inutile.

Lo spazio assicura uno scandaloso deterioramento, proprio perché, nonostante la sua inutilità, gli impiegati si sforzano di «rappresentare» una esasperante, isterica farsa di lavoro, azienda, prosperità ripetuta a memoria dai mobili (sconfitti dall’uso e dalle tarme, ansiosi di esibire la loro natura di legna da ardere), dai documenti, sporchi di pioggia, sole e impronte di scarpe, sparsi sulla pavimentazione di cemento, dai rotoli di cianografie biancazzurre riunite in piramidi o aperte e strappate alle pareti (p. 38).

Il narratore – non sappiamo se si tratti di un narratore onnisciente o di una riflessione che fa Larsen – enumera tutti i particolari che contribuiscono a smussare l’immagine dell’abbandono; si insiste nel sottolineare il deterioramento del luogo e la sua inutilità per qualificare queste vite come una mascherata grottesca.[8]

La grandezza del luogo sottolinea ciò che fu, e da tale contrapposizione emerge il carattere tragicomico della pretesa che lo mantiene sospeso in questo stato di deterioramento nel quale non riesce comunque a disintegrarsi totalmente. Il fatto che i finestroni siano senza tende e senza vetri, che gli uffici siano privi di porte, che la polvere si accumuli per terra e che la pioggia macchi i documenti come la terra si accumula sul grande tavolo ovale, dove ciascun oggetto ha perso la propria funzione, crea uno spazio fantasmagorico, dato che non è interno ma neanche esterno; gli uffici del cantiere sopravvivono a metà come lo spazio di un incubo in cui le contraddizioni si accumulano senza risultare strane:

Malgrado la luce grigia, il freddo, il vento che gemeva nei buchi delle lamiere del tetto, la debolezza del suo corpo affamato, camminò, piccolo e attento, fra macchinari arrugginiti e incomprensibili, nella gola formata dagli scaffali enormi, con i loro scomparti rettangolari pieni di viti, bulloni, morse, dadi, punte da trapano, deciso a non lasciarsi scoraggiare dalla solitudine, dallo spazio inutilmente suddiviso, dagli occhi degli attrezzi trafitti dai gambi astiosi delle ortiche (p. 48).

La violenza che si esercita eliminado la differenza tra interno ed esterno relativizza lo spazio, insieme capannone e gola, ossia, un luogo impossibile nel quale inoltre proliferano gli attrezzi personificati, che vengono dotati di occhi, e delle erbacce, alle quali conferisce sentimenti. Tutto sembra ribellarsi contro l’ordine naturale o per lo meno contro l’ordine esistente un tempo, e nel farlo smettono di esistere le barriere che separavano gli uomini dalle cose, le case dalla natura. Tutto si scioglie nel caos originario in cui questo spostamento enfatizza il carattere abominevole e discendente dello spazio intermedio, che viene assimilato a «pozze di acqua sporca» (p. 64).

Le caratteristiche del capannone sono applicabili anche ad altri spazi, contaminati con identici connotati che alludono alla morte e alla discesa ad essa associata:

Rimasto solo al bancone, Larsen voltò la testa verso il temporale e il fiume, verso l’origine vaga dell’odore di marcio, di profondità scavate, di ricordi morti, filtrato nella sala del Belgrano e pensò alla vita… (p. 103).

Lo spazio del Cantiere rappresenta una geografia lacustre. Una barriera liquida lo isola dal mondo esteriore, suggerendo la topografia infernale classica.

La dimensione spaziale del cronotopo configura sistematicamente uno spazio infernale, abitato da cadaveri che sprigionano da lui come emanazioni dell’abbandono e del degrado. I personaggi «tornavano dopo essere stati da nessuna parte, in una solitudine assoluta e ingannevolmente popolata di simboli: l’ambizione, la sicurezza, il tempo, il potere. Tornavano, mai del tutto lucidi, mai davvero liberati, da un inferno personale creato senza saperlo dal vecchio Petrus» (p. 115).

L’immagine funebre è conformata dall’immobilismo che lo circonda e specialmente dal fiume «sporco e immobile». In questo spazio dell’abbandono ogni uomo discende in un inferno personale, meticolosamente elaborato. A confermarlo è Larsen, il quale «forse pensò che un dio avrebbe potuto sostituire l’inferno universale e fiammeggiante che si immagina di solito con piccoli inferni individuali» (p. 173).

Alla trasformazione infernale dello spazio bisogna aggiungere l’enigmatica ambiguità del tempo. In effetti, il cronotopo non sarebbe completo senza questa dimensione temporale il cui risultato più evidente è distruggere la linearità che si associa con i racconti realisti tradizionali. Il cantiere trascorre in un tempo frammentato nel quale per lo meno passato e presente s’intercambiano in acrobazie che ricordano quelle che il montaggio realizza nel cinema.

Per esempio, quando Angélica Inés evoca Larsen e dice «penso a Larsen morto molto lontano, ci ripenso e piango» (p. 58). Senza dubbio tali parole risultano enigmatiche perché alterano l’ordine cronologico del romanzo, collocando Larsen in un tempo passato, lontano, che si oppone al presente nel quale in teoria sta avendo luogo il corteggiamento. Al carattere intermedio dello spazio corrisponde la sospensione del tempo. Le regressioni temporali hanno a volte l’apparenza di un avanzamento, come succede quando Larsen vede se stesso come se si osservasse da un passato che è, invece, assolutamente presente:

Si vide come si sarebbe immaginato trent’anni prima, per scherzo e a voce alta, davanti a donne e amici, da un mondo che (lui e i ragazzi con la faccia velata di talco, lui e le donne dalla risata compiacente) sapevano immutabile, sospeso per sempre in un vortice di promesse, di ricchezze, di perfezioni; come se stesse inventando un impossibile Larsen, come se potesse indicarlo col dito e condannare quell’aberrazione (p. 70).

Il paragrafo ci restituisce una dissociazione profetica mediante la quale “era come se” Larsen si vedesse anni dopo; ma non è così, perciò la predizione in realtà attua in senso inverso, rivelando Larsen anni prima, prima che venisse schiacciato dalla disgrazia. Più che pronosticare il futuro, enfatizza la disgrazia del presente, che si caratterizza per essere statico, fermo in un tempo «invariabile», ossia, in un tempo infernale in quanto proietta indefinitamente la condanna.[9]

I giochi con la temporalità del romanzo variano, uno di questi consiste in una tendenza reiterativa del narratore a discutere le ragioni per decidere un momento piuttosto che un altro per iniziare la narrazione. Queste impugnazioni della dimensione temporale del cronotopo aumentano deliberatamente l’ambiguità e la reticenza caratteristiche dell’opera onettiana. Per esempio: «Anche se oggi nessuno può sapere con certezza in quale momento della storia debba essere collocata, ci fu, non c’è dubbio, la settimana in cui Gálvez si rifiutò di andare al cantiere» (p. 93).

In altre occasioni le scene potrebbero essere intercambiabili con altre, che accaddero in altri momenti, o può trattarsi di una stessa scena che si ripete in una sorta di déjà vu: «Eppure si muove come se conoscesse a memoria l’ambulatorio, come se questa visita ricalcasse tante altre serate» (p. 109).

La congiunzione spazio temporale nel Cantiere crea una dimensione simbolica che a sua volta determina la caratterizzazione:

Freddoloso, incapace di indignazione e di vera sorpresa, Larsen annuì nelle pause del discorso immortale che mesi o anni prima avevano ascoltato, con speranza e gratitudine, Gálvez, Kunz, decine di miserabili – ormai dispersi, scomparsi, morti in parte, fantasmi tutti – per i quali le frasi lente, ben pronunciate, l’offerta varia e affascinante corroboravano l’esistenza di Dio, della fortuna o della giustizia in ritardo ma infallibile (p. 40).

Più che caratterizzare Larsen, il paragrafo suggerisce un parallelismo tra l’esistenza di Petrus e quella di Dio; Petrus è una specie di demiurgo del cantiere abbandonato, di questo cielo che è stato svuotato della propria essenza, sostituita da un discorso, da parole vuote e soporifere, pronunciate dinanzi a uomini che mostrano di credere cinicamente in bugie d’altra parte manifeste e rappresentare una commedia, uomini che certamente sono stati descritti come «fantasmi» precisamente perché quasi tutti i recettori di tale discorso sono spariti, o sono «sparsi», come gli scheletri del cimitero.

L’associazione con i defunti è significativa e lo conferma il modo in cui Larsen vede se stesso, come un «defunto senza esequie» (p. 53). Questo è appunto ciò che sono coloro che si incontrano nel cantiere, la cui condizione si rivela anche attraverso gesti privati del senso loro inerente, tipo il sorriso meccanico di Gálvez, che mette a nudo i suoi denti come se si trattasse di un volto mezzo spolpato, o la risata di Angélica Inés, che non risponde a nessun motivo e si trasforma in un fatto somatico, in tosse o sternuto, in una esplosione involontaria.

L’immagine necrologica presiede vari ritratti onettiani, definendo la loro atmosfera funebre: «Qui non c’era altro che il corpo rachitico sotto le coperte, la testa da cadavere, giallognola e sorridente, sui grossi cuscini verticali, il vecchio e il suo gioco» (p. 123).

Petrus è caratterizzato come un cadavere animato, un morto vivente, il creatore di questo mondo infettato di morte, di questo esilio della storia che è il cantiere.[10]

Ciò sembra confermarsi nella misura in cui nei racconti mitologici l’inferno suole essere inquadrato da fiumi che è necessario attraversare. Lo spazio infernale chiaramente occupa l’altro lato di una frontiera liquida, dalla quale i morti contemplano i vivi, come accade con Larsen:

Facendo finta di appoggiarsi al bancone, mezzo voltato verso il locale, Larsen passò con calma in rassegna, senza curiosità, facile da accontentare, quelli che in un altro mondo, in un tempo morto e sepolto, erano stati i suoi pari (p. 132).

Più avanti Larsen insiste in un monologo interiore in qualità di cadavere insepolto mediante la scissione rispetto al proprio corpo e alla enumerazione alla quale sottomette gli organi:

Questo corpo, le gambe, le braccia, il sesso, la pancia, quello che mi permette di stringere amicizia con la gente e con le cose; la testa che sono io e quindi non esiste per me; ma anche la cavità del torace, che non è più una cavità, piena com’è di avanzi, trucioli, limature, polvere, lo scarto di tutto quello che mi è stato caro, di tutto quello a cui nell’altro mondo ho permesso di rendermi felice o disgraziato (p. 136).

A partire dalla morte, rappresentata dallo spazio del cantiere, si evoca questa vita che esiste oltre i confini circondati dall’acqua. Lo spazio della morte definisce la luce e la temperatura di un tempo invernale dominato da «la luce grigia e fredda della finestra» che «illuminava la sua volontà di restare chino su quelle vicende defunte» (p. 190).

Gli esempi sono diversi e confermano la tendenza a caratterizzare i personaggi come cadaveri ambulanti privati di qualsiasi speranza e che proiettano la morte come un’infezione persino su quelli che non sono ancora nati: «È finita, bruciata e secca come un campo dopo un incendio estivo, più morta di mia nonna, ed è impossibile, ci giurerei, che non sia morto anche quello che ha nella pancia» (p. 168).

Insieme con le associaiozni necrotiche, o forse come conseguenza di queste, si avverte qualcosa di meccanico nei personaggi che suggerisce un’incoerenza abilmente graduata. Per esempio, gli assistenti di Larsen sono volontariamente incongruenti: «Ironici, ostili, confabulando per sconcertarlo, il giovane calvo e il vecchio coi capelli neri gli tesero la mano, con indifferenza, poi guardarono subito Petrus e gli parlarono» (p. 38).

È impossibile non ricordare gli aiutanti del signore agrimensore nel Castello di Kafka, anche se quelli conservano nei loro movimenti la grazia di una routine da vaudeville impossibile in questi. Ma ciò che importa mettere in evidenza è che la loro unione è chiamata dal narratore sconcertante. Il vecchio ha i capelli che dovrebbero essere del giovane, mentre questi ostenta la pelata che corrisponderebbe al vecchio, come se queste parti del corpo fossero state scambiate.

Altre descrizioni tendono a confermare l’assimilazione del corpo a una realtà non completamente umana, a volte reificandolo: «Il torace da bambino, le gambe rachitiche e persino le mani di fil di ferro e carta vecchia si appiattivano senza spessore sotto le coperte» (p. 127).

In altri momenti i personaggi perdono totalmente la loro condizione umana: «I due uomini in tuta da lavoro a un metro dall’oggetto, altrettanto immobili, altrettanto rigidi» (p. 153).

Queste reificazioni non sono l’unico modo di disumanizzare i personaggi, i quali possono essere concepiti anche da una prospettiva che li situa fra due distinti regni naturali: «Le due donne, malvestite, con grosse scarpe senza tacchi, con grossi seni e chiome belle e forti, come animali di razza…» (p. 144).

Tali paragoni bestializzanti possono scegliere certi organi per rendere la totalità mediante l’uso della sinnedoche, per esempio quando si caratterizzano le gambe come «fondoschiena rotondi» (p. 144).[11]

La trasformazione infernale del cronotopo necessita di esseri che contribuiscano a questa caratteristica mostruosa; il loro sfiguramento scorre parallelo a quello del mondo che abitano.[12] La traiettoria di Larsen consisterà nel costruire un senso da opporre alla desolazione immobile e indifferente, anche se sa che i suoi sforzi per raggiungere la grazia sono destinati alla sconfitta. Questo è il senso della sua peregrinazione.

Narrazione costruita sulla base di indizi malleabili che rivelano un vasto naufragio, Il cantiere si situa nello spazio intermedio e il tempo sospeso, generando una radicale instabilità che moltiplica e prolunga la sua incertezza mediante l’uso di clausole condizionanti, di epiteti che si oppongono tra loro e creano sensi insperati aprendo alternative in ogni ansa della sua deriva, per rafforzare il carattere infernale del cronotopo onettiano. «L’inferno di tutti tanto temuto» si rivela come quel vuoto vertiginoso di coloro che abitano sull’altra riva, dove l’esilio della vita e la cancellazione della storia si rivelano e si concretizzano.

Così accade quando finalmente Larsen «si fermò, cercò di capire il senso del paesaggio, ascoltò il silenzio. È la paura» (p. 150).

BIBLIOGRAFIA

Argañaraz, N.N., “El infierno tan temido” en Actas de las jornadas de homenaje a Juan Carlos Onetti, Montevideo, Departamento de Literaturas Uruguaya y Latinoamericana, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República, 1997, pp. 21-27.

Mijail Bajtin, Teoría y estética de la novela, Taurus, Madrid, 1989. Mario Benedetti, “Juan Carlos Onetti y la aventura del hombre” en Homenaje a Juan Carlos Onetti, Helmy F. Giacoman editor, Nueva York, Anaya-Las Américas, 1974, pp. 53-75.

Elisa T. Calabrese, “Onetti y Sábato: dos poéticas narrativas” en Actas de las jornadas de homenaje a Juan Carlos Onetti, Montevideo, Departamento de Literaturas Uruguaya y Latinoamericana, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República, 1997, pp. 39-46.

Elsa Drucaroff, “Entre la ley divina y la ley del mercado: apuntes para una lectura de El astillero” en Actas de las jornadas de homenaje a Juan Carlos Onetti, Departamento de Literaturas Uruguaya y Latinoamericana, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República, Montevideo, 1997, pp. 75-80.

Roberto Ferro, “La fundación de la ciudad por la escritura” en Actas de las jornadas de homenaje a Juan Carlos Onetti, Montevideo, Departamento de Literaturas Uruguaya y Latinoamericana, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República, 1997, pp. 81-89.

Jean Franco, “Dependent Industrialization and Onetti’s The Ship- yard” en Critical Passions, edited and with an introduction by Mary Louise Pratt and Kathleen Newman, Durham and London, Duke University Press, 1999.

Beverly J. Gibbs, “Ambiguity in Onetti’s El Astillero”en Hispania, volumen 56, Special issue, 1973, pp. 260-269.

Lucien Mericer, “Juan Carlos Onetti en busca del infierno” en Home- naje a Juan Carlos Onetti, Helmy F. Giacoman editor, Anaya-Las Américas, Nueva York, 1974, pp. 225-234.

Bernard Mc Elroy, Fiction of the Modern Grotesque, Macmillan, London, 1989.

Ángel Rama, “Origen de un novelista y de una generación literaria” en Homenaje a Juan Carlos Onetti, Helmy F. Giacoman editor, Anaya-Las Américas, Nueva York, 1974, pp. 13-51.

Susana Zanetti, “Significaciones de la temporalidad en El astillero” en Actas de las jornadas de homenaje a Juan Carlos Onetti, Departamento de Literaturas Uruguaya y Latinoamericana, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República, Montevideo, 1997, pp. 216-221.

[1] Ángel Rama allude a questi autori, oltre a Proust, Huxley e Hemingway come letture che Onetti realizzava «con aria compiaciuta».

[2] Altrettanto si è detto dell’influenza di Sartre su Ernesto Sabato, specialmente per Il tunnel, il cui carattere non è troppo diverso da Il pozzo. Alle similitudini fra Sabato e Onetti, Elisa T. Calabrese ha dedicato Onetti y Sabato: dos poéticas narrativas. I due scrittori latinoamericani esprimono una situazione in cui i personaggi sono indifferenti ai sentimenti che definiscono la «normalità» quotidiana e che li trasformano, in modi diversi, in esseri marginali. Secondo la mia opinione, l’attitudine fondamentalmente critica del progetto sartriano dovette essere molto significativa per gli intellettuali latinoamericani in un momento della storia in cui l’impegno sociale si proponeva come un imperativo morale. Tuttavia bisogna ricordare le osservazioni di Benedetti sul fatto che Onetti «si tira dietro una dissimulata convinzione del fatto che non è necessariamente compito della letteratura modificare le condizioni – per quanto risultino deplorevoli – della realtà, ma di esprimerle con un rigore ricercato, con una fedeltà che non sia troppo servile» (Benedetti, p. 60). Per quanto riguarda Céline, data l’atmosfera notturna del Pozzo possiamo ricordare Viaggio al termine della notte. A ciò mira Lucien Mericer nell’osservare che «questo» inferno non tanto temuto è quello che ciascuno teme nella propria esistenza, in se stesso, e il cammino di Onetti, in questo libro, è un viaggio alla scoperta di questo inferno, il viaggio verso l’estremo di Louis Ferdinand Céline» (Mericer, p. 233).

[3] Riferendosi alla narrativa onettiana, Ángel Rama ha scritto: «inoltre questi romanzi riducono volontariamente il campo della peripezia e preferiscono concentrarsi sulle esperienze di alcuni esseri in modo disarticolato, distruggendo o trascurando i legami causali, di modo che le scene si presentano una dopo l’altra, debolmente motivate e debolmente generatrici di altre posteriori, come immagini statiche, spesso incoerenti» (Rama, p. 33).

[4] Bajtin definisce il cronotopo come i due elementi centrali della finzione narrativa: «Gli elementi di tempo si rivelano nello spazio, e lo spazio è inteso e misurato attraverso il tempo. L’intersezione delle serie e unioni di questi elementi costituisce la caratteristica del cronotopo artistico» (Bajtin, p. 238).

[5] Jean Franco preferisce segnalare il carattere da purgatorio del romazo: «The port of El astillero (The Shipyard) is neither heaven nor a star- ting point for adventure but a purgatory inhabited by “almas en pena” (condemned souls), a place of waiting, futility, decay, emptiness» (Franco, p. 31).

[6] Tutte le citazioni del Cantiere sono tratte dall’edizione SUR, e si indicano solo i numeri di pagina corrispondenti.

[7] Lo spostamento di Larsen è simbolico, dato che l’articolo che precede ogni spazio lo fissa specialmente come una «configurazione» o, secondo Roberto Ferro, come «addensamenti di molteplici programmi narrativi già cristallizzati» (Ferro, p. 84). Dal basso Larsen aspira ad arrivare alla casa del proprietario del cantiere, «ascendere» fino al salone; essere ricevuto lì implica la conquista di un «ruolo» superiore nella scala sociale. Ma, come il cantiere e l’ufficio, anche la casa è un simulacro.

[8] Secondo Elsa Drucaroff, il cantiere abbandonato è «escluso (come lo stesso Larsen) dal circuito di produzione capitalista. Nella negazione costante che fa Larsen di questa realtà, sottostà un combattimento impossibile da vincere, che avrebbe come trionfo l’accesso definitivo al sistema da un altro posto, da un’altra classe sociale» (Drucaroff, p. 77).

[9] Susana Zanetti ha osservato che «questi macchinari che si costruiscono per raggiungere un porto di arrivo (la nave e il romanzo) nel Cantiere sono simulacri, produzioni per ammazzare il tempo…» (Zanetti, p. 217).

[10] Zanetti riassume questa cancellazione nel seguente modo: «Se le escatologie propongono una logica della Storia, si organizzano il tempo per renderlo intellegibile dallo spostamento a partire da un’origine verso la fine dei tempi, lascia spazio alla resurrezione alla vita eterna, in Il cantiere ci confrontiamo con la negazione di questo motore della Storia proiettata verso il futuro che implica un fine ultimo» (Zanetti, p. 219).

[11] Insieme con l’esibizione del corpo «basso» e delle sue funzioni, l’arte grottesca si caratterizza per il suo uso di caratterizzazioni animalizzanti: «The most pervasive effect of such animalism and corporeal degradation in grotesque art is to direct our attention to the undigni- fied, perilous, even gross physicality of existence, and to emphasize it by exaggeration, distortion, or unexpected combination» (McElroy, p. 11).

[12] Secondo Gibbs «Il cantiere exists on some ambiguous plane between reality and fantasy, an imprecise, obscure zone that results from the treatment of space, time and character» (p. 267).

Condividi