Pubblichiamo una recensione di Stefano Gallerani (che ringraziamo) già comparsa su «Alias» del romanzo «Lucertola senza coda» di José Donoso, un altro autore che entrerà nel catalogo delle Edizioni Sur.

di Stefano Gallerani

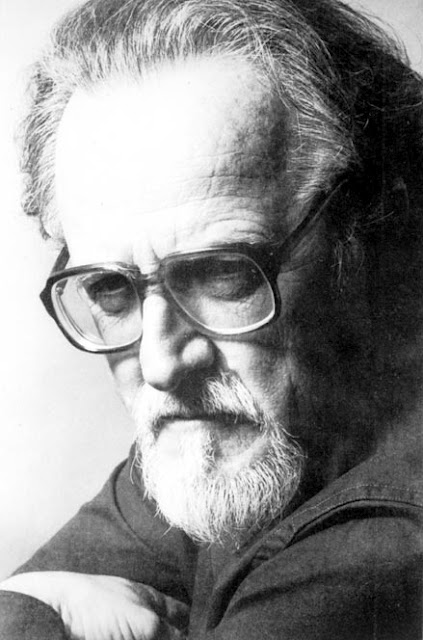

Nella seconda metà degli anni Sessanta, presentandosi un giorno negli uffici di Gallimard e qualificandosi come “romanziere messicano”, pare che un giovane Carlos Fuentes si sia sentito apostrofare dalla segretaria di turno con un incredulo “Lei scherza?”, tanto era imprevedibile – ed imprevista – l’esplosione che di lì a poco avrebbe portato alla ribalta della scena letteraria internazionale, insieme allo stesso Fuentes, il colombiano Gabriel García Márquez, il peruviano Mario Vargas Llosa e l’argentino Julio Cortázar. L’aneddoto, riportato da Angelo Morino nella premessa alla raccolta collettanea di saggi sulla narrativa latinoamericana Terra America (La Rosa, 1979), è tratto da Storia personale del “boom” (1972), dello scrittore cileno José Donoso (1924-1996), cronaca puntuale e soggettiva di quel fenomeno che, per dirla proprio con le parole dell’autore di Rayuela, non fu “una manovra commerciale montata dagli editori, come si è spesso ripetuto, ma la logica reazione capitalistica di fronte ad un repentino interesse dei compratori di libri nei confronti delle opere di autori nazionali”.

Quasi in presa diretta, Donoso, che a quell’altezza vantava già i due romanzi (Il posto che non ha confini, del 1965, e L’osceno uccello della notte, del 1970; da noi per Bompiani) che gli valsero l’etichetta di faulkneriano gotico e psicologico, registrava i tratti principali di una generazione di scrittori-intellettuali divisi tra impegno politico e ripristino di una tradizione artistica in molti casi minore, quando non inesistente. Il loro impatto fu tale che, oggi, la storia letteraria del secondo Novecento non sarebbe la stessa se trascurassimo titoli come Cent’anni di solitudine, La casa verde, Cambio di pelle o I fiumi profondi; pure, paradossalmente, tra quei compagni di strada – per molti aspetti fisionomie diversissime l’una dall’altra – José Donoso fu quello che godette di minore fortuna sul lungo periodo: se si eccettua la pubblicazione, lo scorso anno, di una nuova versione di Casa di campagna (per Cavallo di Ferro), ambiziosa opera-mondo del 1978, il suo nome scomparve pressoché subito dai cataloghi italiani, così da relegare l’autore di Santiago del Cile al limitato ruolo di fugace comparsa nella nostra percezione del cosiddetto “rinascimento Sudamericano”.

Ad ulteriormente gravare sulle sue sorti, il successivo giudizio tranchant del più giovane connazionale Roberto Bolaño, assurto in questi ultimi anni a vero e proprio oggetto di un dubbio culto e per il quale, “nel gran teatro di Lezama, Bioy, Rulfo, Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa, Sábato, Benet, Puig, Arenas, l’opera di Donoso scivola automaticamente in secondo piano e impallidisce”. Ma Bolaño, uso più all’effettaccio nelle proprie affermazioni che alle vertigini dell’analisi, è qui in sospetto di perfetta malafede, la stessa che, nel 2010, dopo l’apparizione di Corrèr el tupido velo, il libro di memorie della figlia adottiva di “Pepe” Donoso, Pilar (suicidatasi l’anno successivo), ha virato un possibile rinnovato interesse critico verso l’opera del padre in maldicenza e pettegolezzo.

La pubblicazione di Lucertola senza coda (sempre per i tipi di Cavallo di Ferro – traduzione di Cinzia Buffa, pp. 220, € 16,00) rappresenta, dunque, la migliore occasione possibile per saldare il Donoso degli anni Settanta a quello dei decenni successivi – ossia, in termini stilistici, il polifonico carnevalesco e bachtiniano di El obsceno pájaro de la noche al melodico visuale e “politico” de La desesperanza (1986). Affidato alle cure di Julio Ortega (rispettoso sia dell’integrità che della precarietà del testo) e pubblicato postumo nel 2007, dopo essere stato rinvenuto tra le carte donosiane di Princeton, Lagartija sin cola risale pressoché all’epoca della Storia personale, di cui rappresenta, in qualche modo, il rovescio narrativo; prima di abbandonarlo in seguito al golpe ai danni di Salvador Allende, Donoso ne rivide solo un minimo frammento ma ne compose le parti in sequenza, talché il romanzo si offre, in prospettiva, ad almeno un paio di letture tematiche: da un lato c’è la storia di una diaspora estetica e di un dissidio artistico, dall’altro l’itinerario di una ricerca destinata a culminare nella distruzione dell’oggetto trovato.

Protagonista della prima, il pittore Antonio Muñoz-Rea può considerarsi una sorta di alter-ego dello scrittore e un precursore di quel doppio che sarà poi con questi perfettamente aderente nel romanzo El jardín de al lado (1981): campione della scuola dell’informalismo (sulla falsariga di Tàpies), Antonio si distacca dai suoi colleghi denunciando pubblicamente la mercificazione della loro arte e le ipocrisie di un ambiente sempre più occupato a presidiare piazze di mercato piuttosto che a proteggere le opere e i loro artefici; un distacco così radicale – unito alla consapevolezza di aver fatto qualcosa (“anche se facendolo ho ucciso una metà del mio essere, un qualcosa che non era malfatto”) – ha l’esito di fargli abbandonare definitivamente la pittura che pure, complice la cugina Luisa, lo aveva reso tanto celebre. La sua posizione, così come sarà poi quella dello Julio Méndez di El jardino, testimonia una impasse che non è arbitrario attribuire allo stesso Donoso (asfissiato da un successo che sembrava averlo investito solo di riflesso, impersonalmente, come uno degli autori del “boom”), il quale, però, riuscì ad uscirne districandosi tra le complesse volute e le oscure architetture di Casa de Campo.

La seconda lettura fa leva, invece, su quella che si potrebbe definire la critica sociale dell’autore delle Tres novelitas burguesas (1973) al suo tempo: esuli a Barcellona – come sarà esule a Madrid Méndez –, Muñoz-Rea/Donoso disprezzano la deriva che sta trasformando ogni più piccolo paese catalano in una pittoresca e scempiata stazione turistica; per questo motivo, cieco utopista, il pittore decide di insediarsi nell’immaginario borgo rurale di Dors (simile alla Cadaqués di Dalì), ignaro che, dopo sei anni, la sua permanenza non avrà finito che per accelerare la metamorfosi piuttosto che preservare la piccola realtà del paese. Lì per lì, segregarsi in una di quelle antiche case all’ombra del Castello gli sembra la coerente conseguenza del suo semisuicidio per aver rinunciato alla pittura: “Se quella mia apostasia – si domanda -aveva qualche significato che andava al di là del gesto, non sarei forse dovuto sparire? E allora, Dors non era il luogo ideale?” Sotto a queste due ramificazioni principali, poi, in Lucertola scorrono allusioni ed ossessioni frequenti nella scrittura donosiana: la visionarietà del paesaggio, il fantasma dell’omosessualità, l’incesto e lo scandalo di una coscienza inquieta ed irredènta dal peccato originale, il tutto miscelato, come è naturale per un manoscritto incompiuto, senza equilibrio e sproporzionatamente; così come solo sbozzati sono i personaggi secondari del romanzo, ai quali viene affidato o il compito di dueteragonisti (come accade per il costruttore Bartolomé o per l’italiano Bruno) o la parte di comprimari di Antonio (la nipote Lidia, la moglie Diana e i figli Miles e Miguel); ma il tutto altrettanto forte ed incisivo in quegli squarci – e non sono pochi – che portano alla luce l’etica più autentica di un autore che forse smise presto di lottare, sì, ma solo perché consapevole, con buona pace dell’“impavido” Bolaño, che “la paura è qualcosa che emerge, come il freddo dei vecchi, dal fondo delle ossa, non è qualcosa che attacca da fuori”.

Condividi