Pubblichiamo un articolo sulla recente riedizione spagnola del Cantiere di Juan Carlos Onetti, uscito su El País.

di J. Ernesto Ayala-Dip

traduzione di Stefano Saverio Spadea

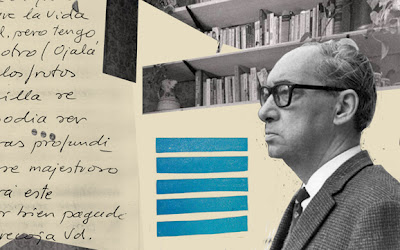

A volte succede che un romanzo ci racconta una storia che non riusciamo a comprendere a pieno. Non la capiamo perché non è ben narrata? Nella maggior parte dei casi questo può anche essere il motivo, ma, paradossalmente e in casi eccezionali, non siamo in grado di capire la storia che ci viene raccontata, nonostante sia stata scritta in maniera impeccabile. L’intelligibilità di un romanzo non sempre poggia sulla sua scrittura, né tantomeno è legata a essa. A volte non capiamo una storia che ci viene narrata semplicemente perché è impossibile comprenderla, indipendentemente da come ci viene narrata, ovvero non vi è possibilità di trasparenza. La scrittura al massimo è spettatrice impotente di questa indecifrabile valanga di parole, e cerca in tutti i modi di fare chiarezza in mezzo all’oscurità totale. Questa mancanza di chiarezza della storia non ha nulla a che fare con la chiarezza dello stile, ma con il fatto che a volte la realtà è così: inintellegibile. Faccio questa breve introduzione, perché queste settimana mi è sembrato che dare una seconda opportunità a Il cantiere, dello scrittore uruguayano Juan Carlos Onetti (1909-1994), significava offrire un’opportunità non solo a un modo di scrivere romanzi, ma anche a una forma molto personale, e aggiungerei quasi inaugurale, della finzione nel contesto linguistico spagnolo, oltre a indicarci un modo di infondere una coscienza esistenziale.

Il cantiere fu pubblicato nel 1961, ovvero nel decennio di convivenza del realismo e della “nouvelle roman”, tanto vituperata da Ernesto Sabato. Onetti aveva già pubblicato Para esta noche (1943) e La vita breve (1950), romanzo che vede la nascita della mitica città di Santa Maria. Nel momento della pubblicazione del Cantiere, i suoi lettori già riconoscono nel romanzo una poetica ancorata a Kafka, Hamsun, Joyce, Céline e Faulkner, in particolar modo Faulkner, tanto Faulkner. Nel 1964, il romanzo si conclude con una seconda parte intitolata Raccattacadaveri (sebbene l’autore scrisse quest’opera contemporaneamente al Cantiere). Se si deve cercare un paradigma nell’opera dello scrittore uruguayano, un paradigma letterario della desolazione dell’uomo contemporaneo (e probabilmente della desolazione umana in termini assoluti), questo non può essere altro che Il cantiere. Il narratore onnisciente è anche un narratore testimone, e questa onniscienza vicina che, quando non mette in discussione, relativizza in un certo senso questa arrogante disumanità di cui fa sempre sfoggio la terza persona. L’uso di questo punto di vista non è casuale. Questo narratore testimone, che permette l’intromissione nel testo di altre versioni di quanto narrato, civetta con l’uso del plurale e non esita a far uso della deduzione, nel momento in cui ascolta versioni differenti. Mi riferivo a ciò in precedenza, quando parlavo di non capire, a cominciare dal non sapere se siamo giunti a un finale o a un altro, perché vi è anche questa possibilità nel nostro romanzo.

Non capiamo la vita solo per il fatto di viverla e, consapevole di ciò, Juan Carlos Onetti codifica nel suo romanzo l’impossibilità di una conoscenza o intellezione totale della realtà. Cosciente di ciò, Onetti seleziona i propri materiali narrativi: sintetizza spazi e tempi. È quello che qualche critico ha definito nella sua opera «concentrazione retorica». Il passaggio dalla realtà al mito. Già dalla Vita breve e pienamente consolidata nel Cantiere, sia la narrazione che i dispositivi narratologici sono responsabili di un compito metafisico: le cose diventano essenziali, le voci si moltiplicano in cerca di qualche verità inconfutabile, le regole delle verosimiglianza diventano più porose, più affini, più bisognose di versioni differenti riguardo al vissuto o a quanto si sta vivendo. Il punto di vista, le voci, l’ambiguità nelle strategie di sopravvivenza (da Larsen, ad esempio, arrivando a Santa Maria per gestire il cantiere nel suo crollo definitivo o nel suo restauro), la soggettivazione dello sguardo sul mondo fisico e sensibile, tutto conduce alla costruzione di una poetica della distanza, del distacco, dell’indifferenza esistenziale.

Ho letto nuovamente Il cantiere e ancora una volta avverto quella lontana sensazione che provai leggendolo la prima volta: lucidità di fronte all’inutilità della vita, un’idea quasi vertiginosa della morte e quest’altra luminosa poetica dell’incertezza e della relatività che mira tanto direttamente al cuore cartesiano dei racconti univoci. Secondo Larsen non vi è un’altra primavera. La sua anima, un misto tra il nichilismo di Roberto Arlt e Camus, disegna questo paesaggio devastato e privo di significato intrinseco, come avrebbe detto Kant. Ricordo una frase di un racconto di Onetti: «Anche la vita è una complicata idiozia». Ma in questa idiozia, la scrittura e la pietosa finzione che ci protegge o ci salva, ci obbligano semplicemente a essere, come chiese un giorno lo stesso Onetti, ogni minuto di questi eventi che provochiamo con la nostra volontà. Concediamoci, dunque, un’opportunità come lettori.

Condividi